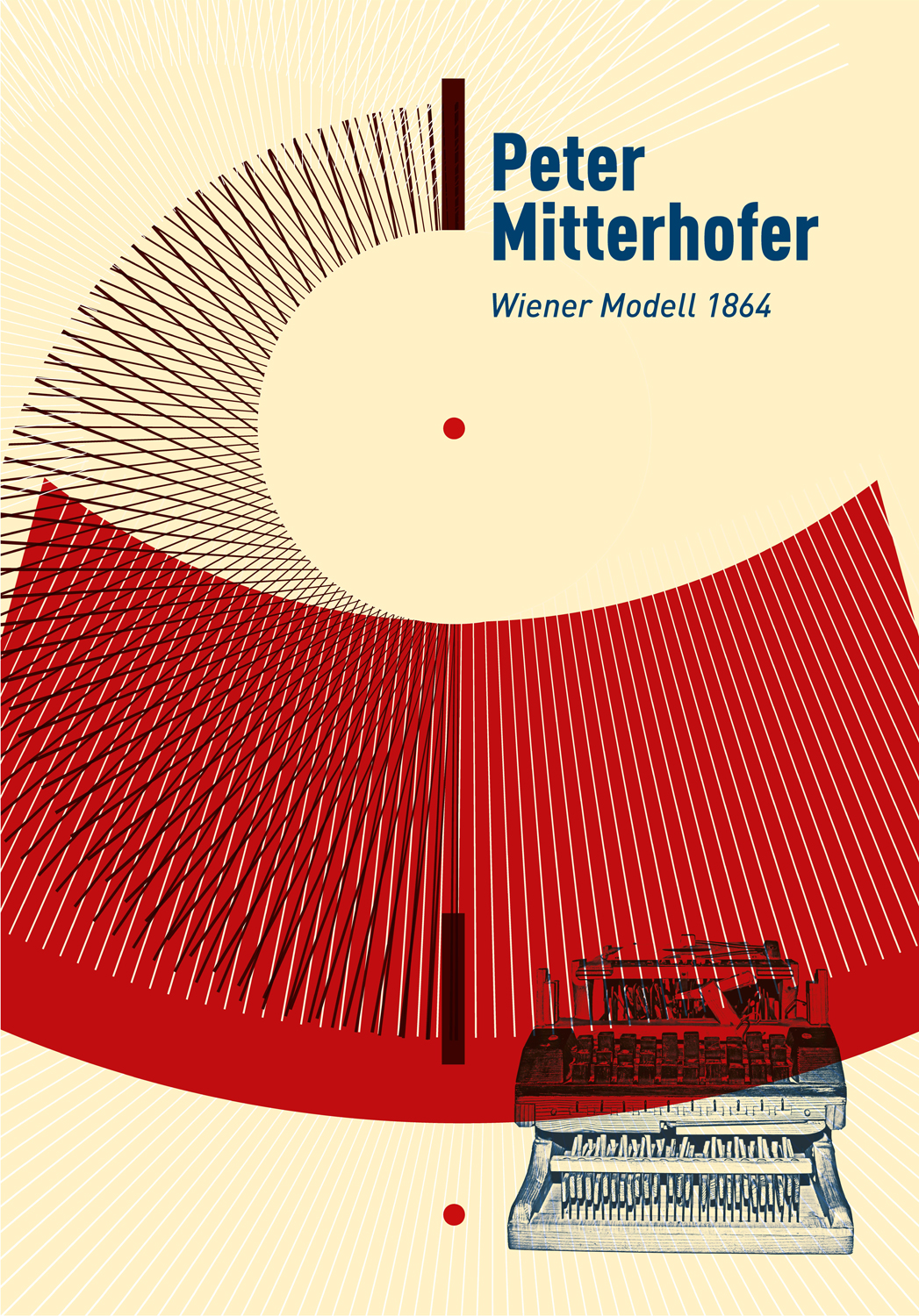

poster

KRAUT & KONFETTI

#typesoul

Ein Blick ins Innere der Schreibmaschine. Rythmisches-Typenhebel-schwarz-weiß-Grafik-Spiel-klick-klack-bing!

© Linda Rothbart, Kathrin HanischKRAUT & KONFETTI, 2015

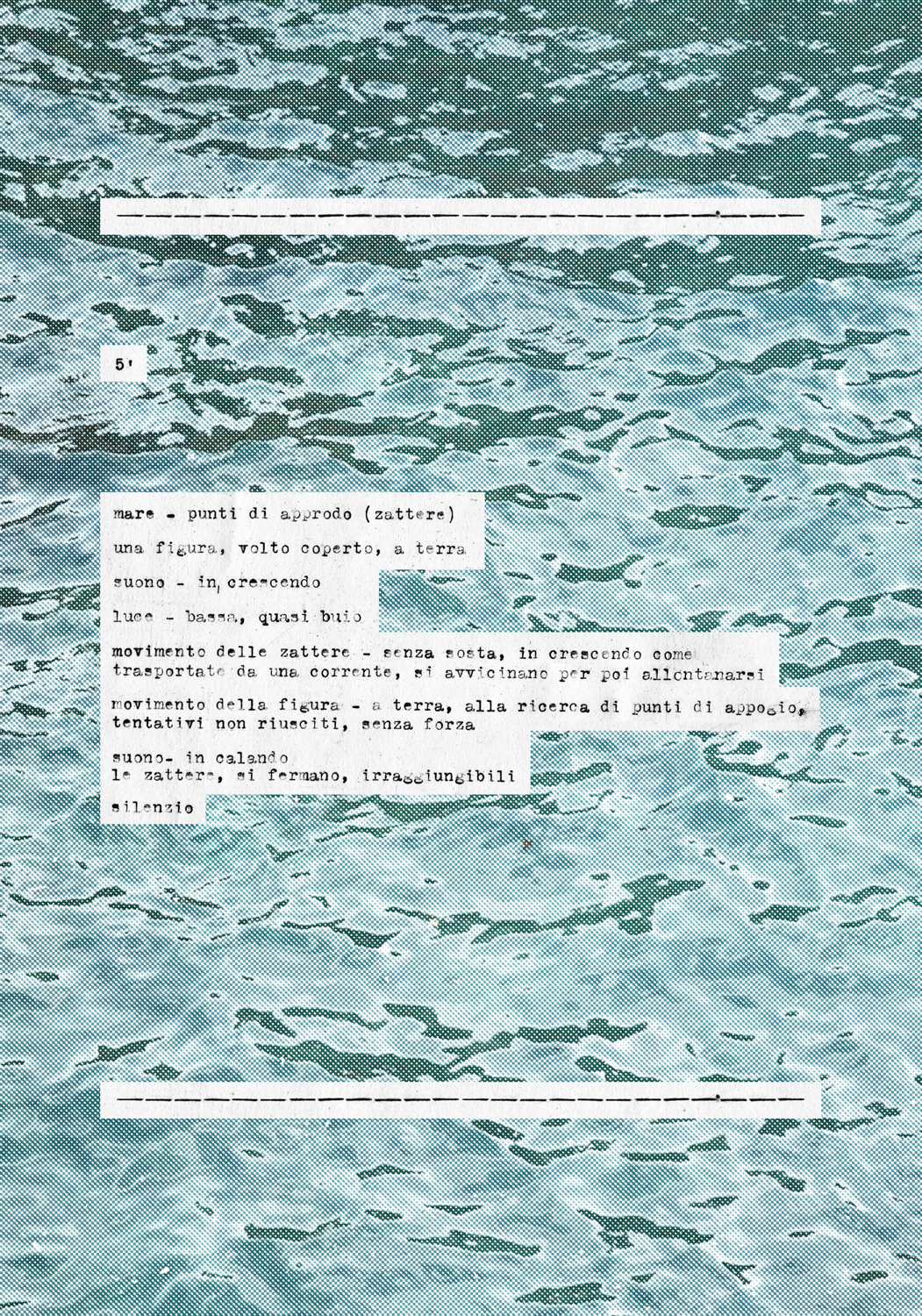

Emanuela De Cecco

5′

Un requiem ridotto all’osso. Appunti coreografici, poche note, che cercano di tradurre in ritmi, gesti e azioni un senso infinto di impotenza per l’ennesima tragedia dove hanno perso la vita in mare circa 900 tra uomini, donne e bambini alla ricerca di un futuro.

© Emanuela De Cecco, 2015Design: Marie Rothemund

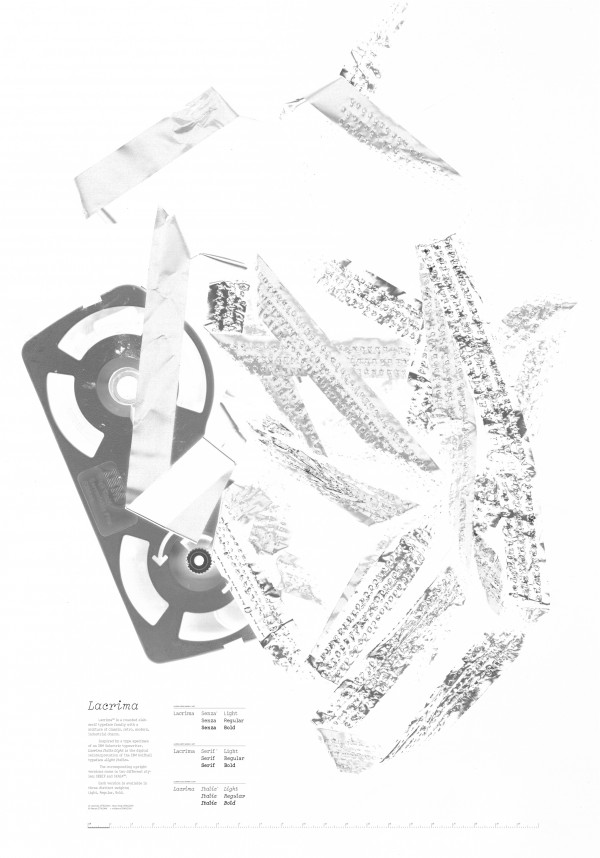

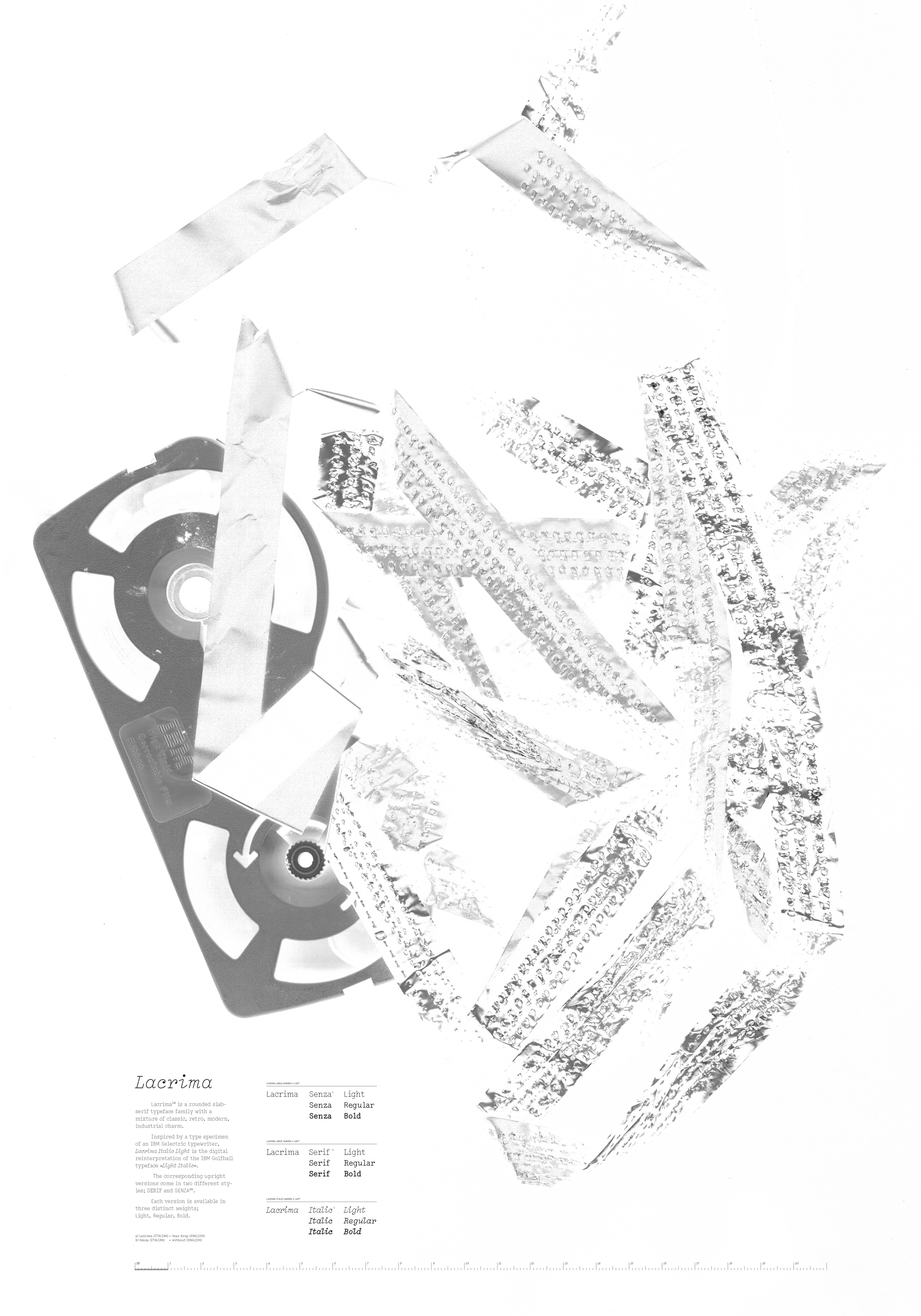

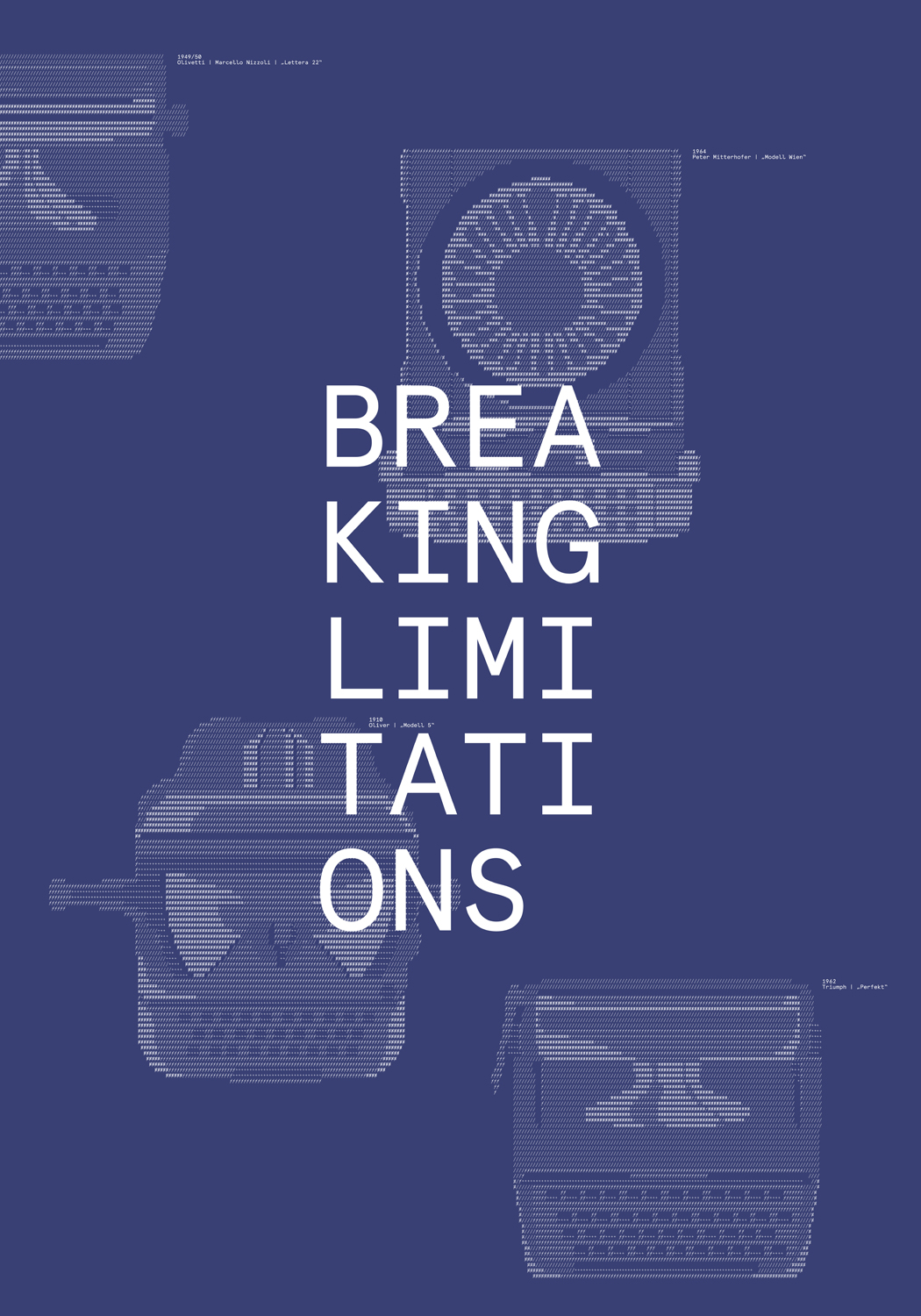

Carina Ostermayer

Breaking Limitations

The typewriter comes with a certain number of limitations: the font-size 12pt, the colors black and red, the paper format Din A4. With my poster I break some of those “rules”. Nevertheless the main graphic element – the four typewriters – are created with three overlapping typed text frames in a 12pt font. This poster is the synergy of the limitations of typewriters combined with the possibilities of modern text editing.

Die Schreibmaschine gibt gewisse Einschränkungen vor: die Schriftgröße 12pt, die Farben schwarz und rot, das Papierformat Din A4. Mit meinem Poster breche ich einige dieser “Regeln”. Das grafische Hauptelement jedoch – die vier Schreibmaschinen – sind drei überlagerte Textfelder in 12pt Schrift. Es entsteht also eine Verbindung der Limitation durch die Schreibmaschine und den Möglichkeiten der modernen Textbearbeitung.

© Carina Ostermayer, 2015

Jörg H. Gleiter

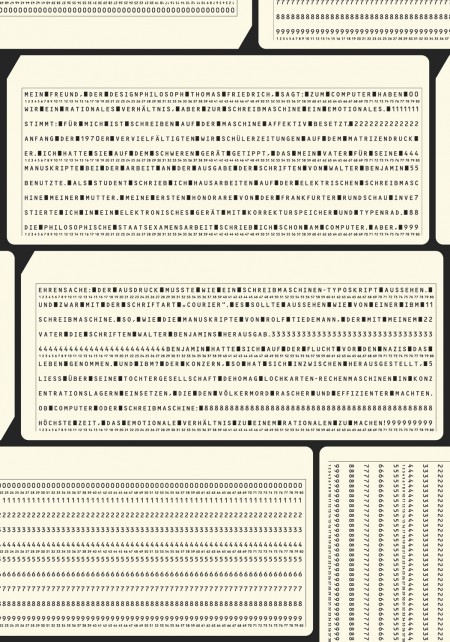

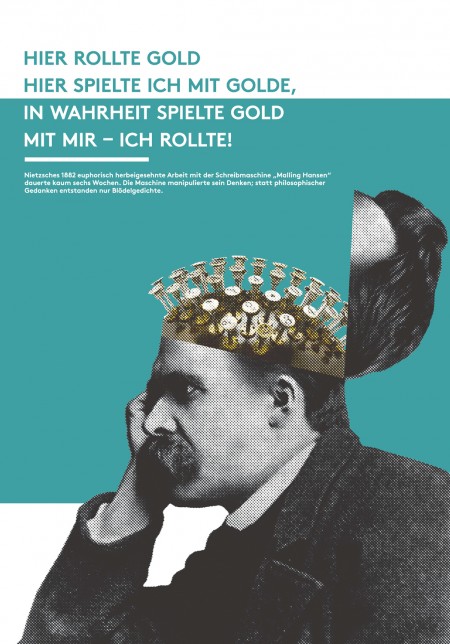

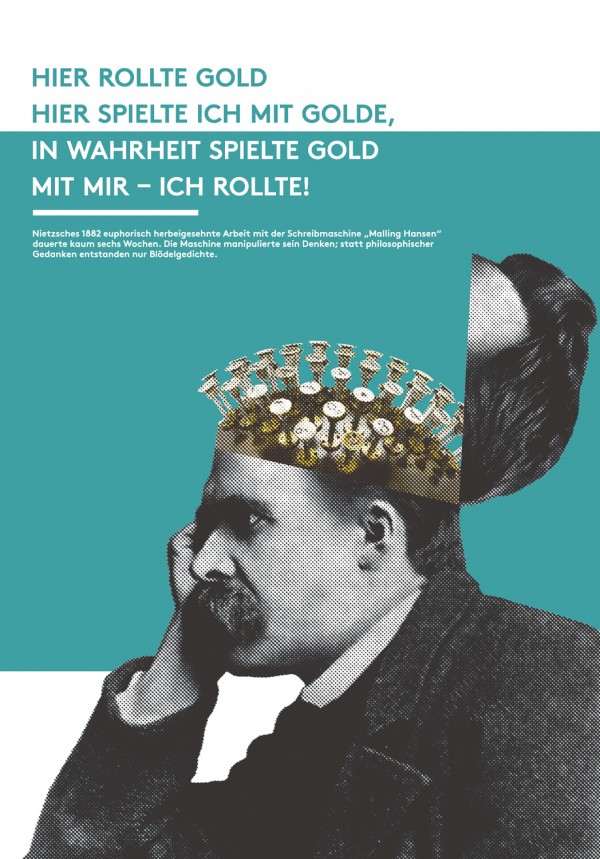

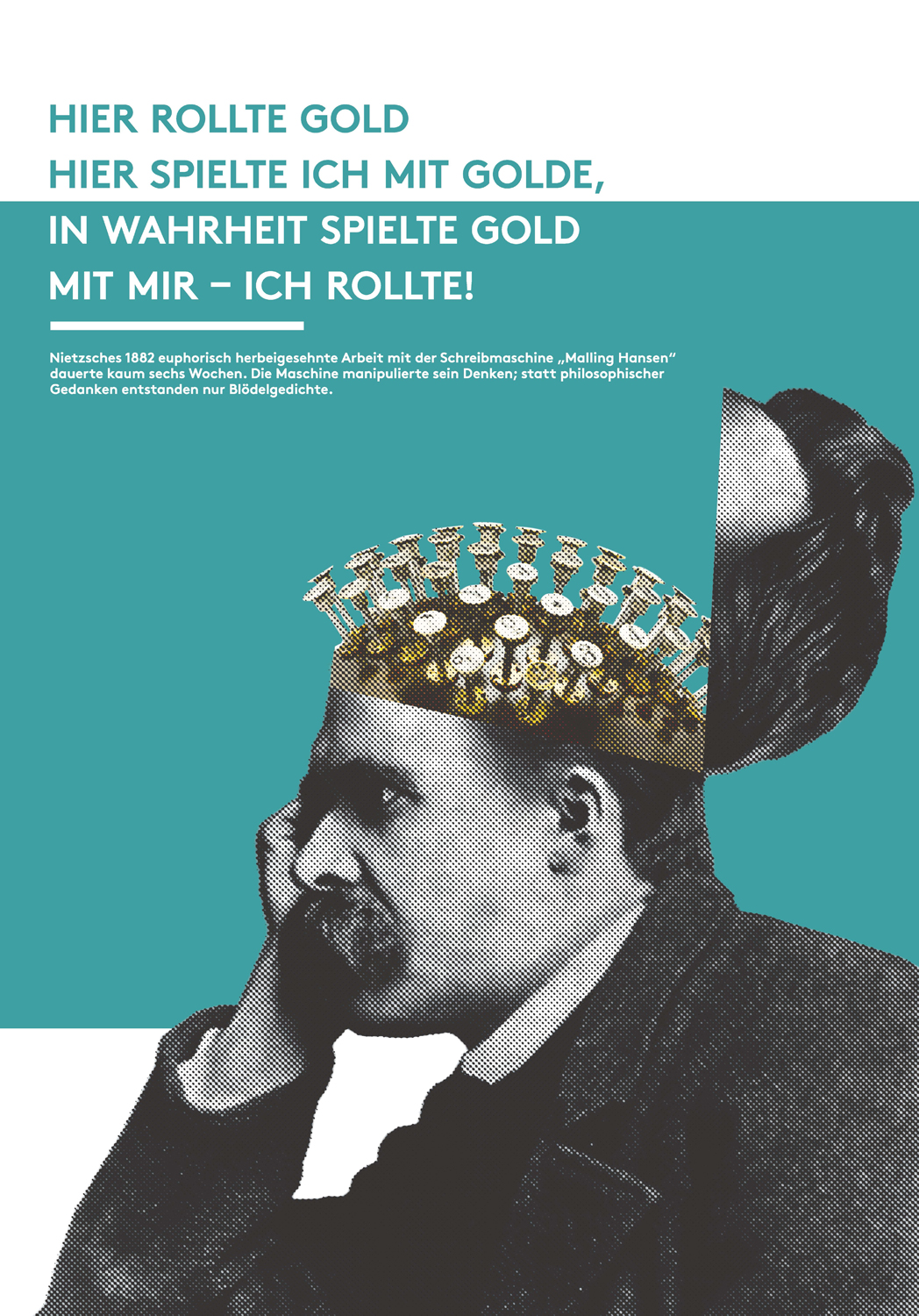

Nietzsches Schreibmaschine und die Blödelgedichte

Nietzsche war der erste Philosoph, der auf der Schreibmaschine seine Schriften verfasste. Im Herbst 1881 konnte Nietzsche das Eintreffen der in Dänemark bestellten Malling Hansen kaum erwarten. Er war fest entschlossen, von der Handschrift auf die Schreibmaschine umzustellen. In einem Brief an seinen Freund Heinrich Köselitz kündigte er an, ein letztes Mal „die Feder zur Hand [zu nehmen], um das letzte Manuscript zu machen“. Die Hoffnungen, die sich für Nietzsche mit der modernen Maschinenkultur verbanden, zeigen sich darin, dass er nur drei Tage nach seinem Brief an Köselitz eine noch weitergehende Mechanisierung seiner Arbeit vorstellen konnte, denn „nach der Schreibmaschine wäre eine Vorlesemaschine eine sehr schöne Erfindung“.

Im Februar 1882 traf die Malling Hansen endlich ein. Sie hatte den pensionierten Professor zwei Monatsgehälter gekostet. Nietzsche war aber in aller Naivität davon überzeugt, dass die Maschine seine Arbeit erleichtert würde. Er konnte nicht ahnen, dass die Maschine sich nicht damit begnügen, sondern tatsächlich in sein Denken eingriffen und dieses verändern würde. Die Schreibmaschine manipulierte sein Denken, anstelle ernsthafter philosophischer Gedanken brachte er nur Blödelgedichte aufs Papier.

„GLATTES EIS EIN PARADEIS, FUER DEN DER GUT ZU TANZEN WEISS“, schrieb Nietzsche am 17. Februar. Nachweislich sind das die ersten Zeilen, die er in die Maschine hämmerte. Einige Zeilen später dann: „NICHT ZU FREIGEBIG: NUR HUNDE SCHEISSEN ZU JEDER STUNDE“[1]. Und es ging so weiter. „AUCH ROST THUT NOTH – SCHARFSEIN IST NICHT GENUNG: SONST SAGT MAN STETS VON DIR: ER IST ZU JUNG“. Oder: „HIER ROLLTE GOLD HIER SPIELTE ICH MIT GOLDE, IN WAHRHEIT SPIELTE GOLD MIT MIR – ICH ROLLTE!“ Nietzsche trug sich mit der Absicht, seine mühsam auf der Maschine festgehaltenen Erkenntnisse in einem eigenen Band zu publizieren. Erhalten ist sein Entwurf zu „500 AUFSCHRIFTEN AUF TISCH UND WAND. FUER NARREN VON NARRENHAND“[2].

Nietzsches Beziehung zur Schreibmaschine sollte kaum sechs Wochen dauern. Er wird ihr überdrüssig, sie wiederum verweigert ihm den Dienst. Schon am 24. März schrieb Nietzsche die letzten Zeilen auf der Maschine. „Das verfluchte Schreiben! Aber die Schreibmaschine ist seit meiner letzten Karte unbrauchbar; das Wetter ist nämlich trüb und wolkig, also feucht: da ist jedes Mal der Farbenstreifen auch feucht und klebrig, so dass jeder Buchstabe hängen bleibt, und die Schrift gar nicht zu sehn ist. Überhaupt!“[3]

Mit diesem rätselhaften Überhaupt ging Nietzsches stürmische Beziehung zur modernen Maschine zu Ende. Das wurde von existentiellen Zweifeln begleitet. Nietzsche zog eine Parallele zwischen der Maschine und seiner Freundin Lou von Salomé, zu der seine Beziehung ebenso stürmisch war, wie sie ebenso abrupt endete. Die Schreibmaschine habe einen „Knacks“, so Nietzsche, „wie Alles, was charakterschwache Menschen eine Zeitlang in den Händen haben, seien dies nun Maschinen oder Probleme oder Lou’s.“[4] Nietzsche gestand sich eine „Charakterschwäche“ ein. Die Schreibmaschine stürzte Nietzsche in eine Krise auf drei Ebenen: Die Modernität („Maschinen“), die Philosophie („Probleme“) und seine Beziehung zu Frauen („Lou’s“).

Die Schreibmaschine wie auch seine Beziehung zu Lou von Salomé waren Nietzsches letzte Versuche, sich auf das Leben in seiner ganzen Fülle einzulassen und in aktiver Tätigkeit an ihm teilzunehmen. Spätestens mit dem dramatischen Scheitern der Beziehung zu Lou von Salomé im Herbst 1882, das sich schon im Frühjahr abgezeichnet hatte, blieb dann nur noch der Rückzug auf die eigene Person. Als dann im Februar 1883 Richard Wagner in Venedig verstarb, zog sich Nietzsche völlig zurück. Der Rest ist Nachdenken über die Welt, das das Leben selbst nicht mehr berührt.

[1] Brief an Heinrich Köselitz vom 17. Februar 1882, in: Friedrich Nietzsche, Schreibmaschinentexte, hrsg. v. Stephan Günzel und Rüdiger Schmidt-Grépály, Weimar 2002, S. 17.

[2] Friedrich Nietzsche, Schreibmaschinentexte, a. a. O., S. 41.

[3] Brief vom 27. März 1882 an Elisabeth.

[4] Brief vom 27. April 1883 an Elisabeth.

© Jörg H. Gleiter, 2015Design: Marie Rothemund

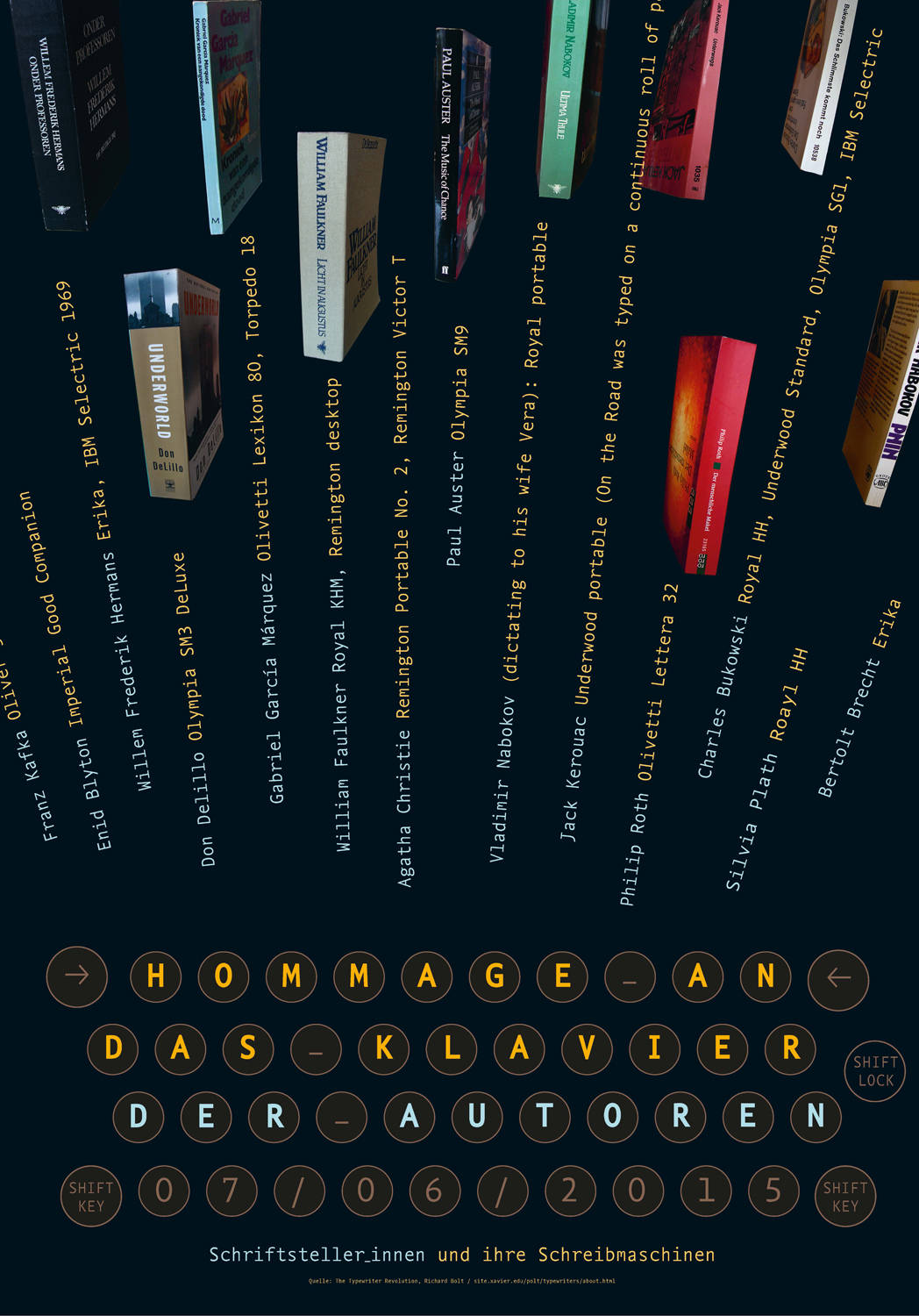

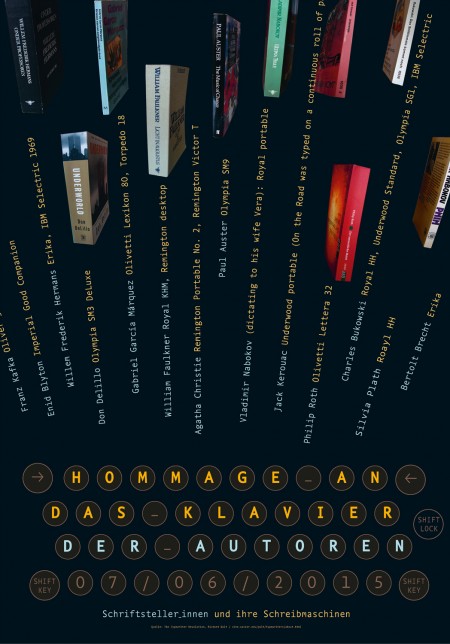

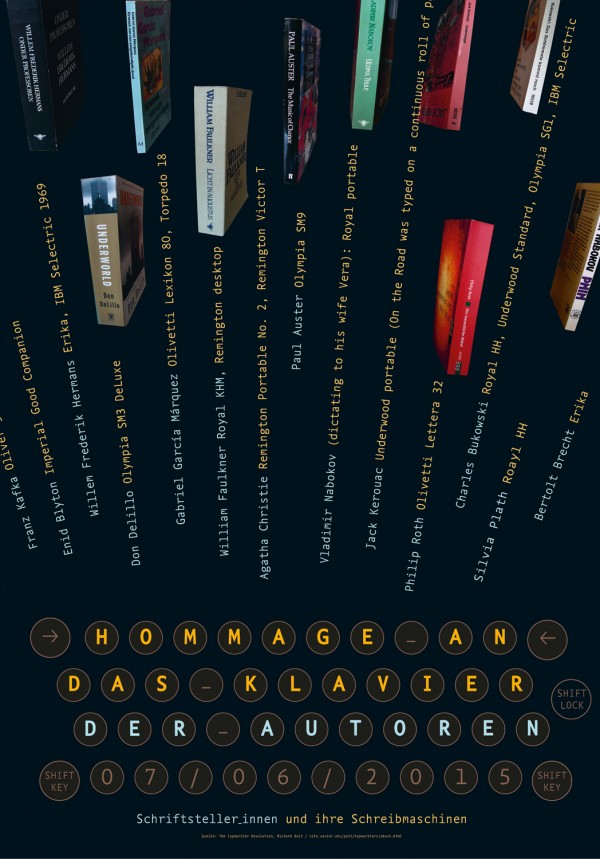

Wim Westerveld

Hommage an das Klavier der Autoren

Schriftsteller_innen und ihre Schreibmaschinen

© Wim Westerveld, 2015

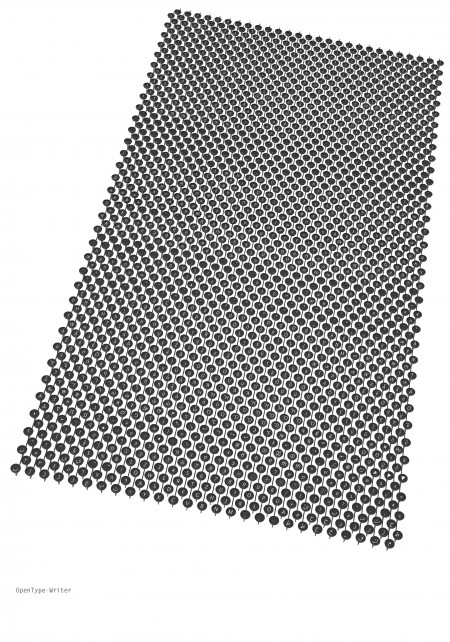

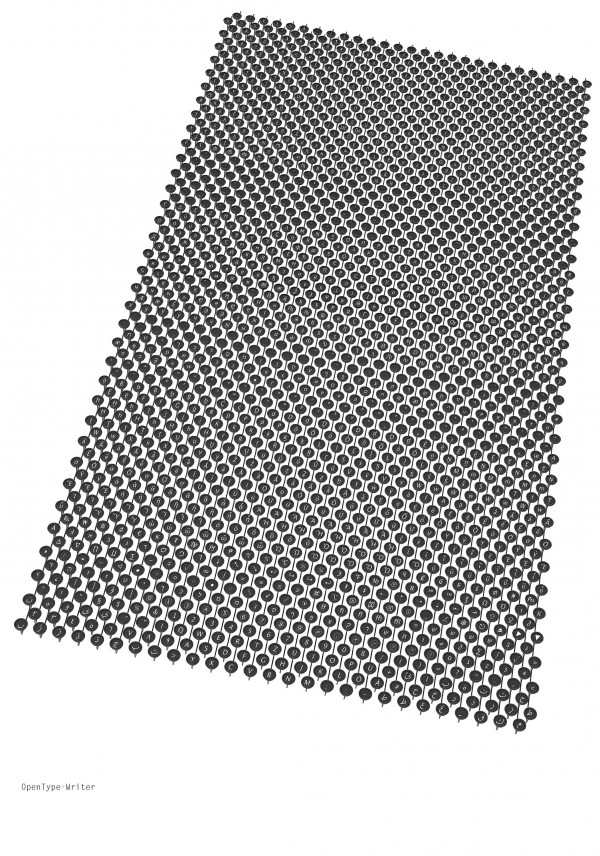

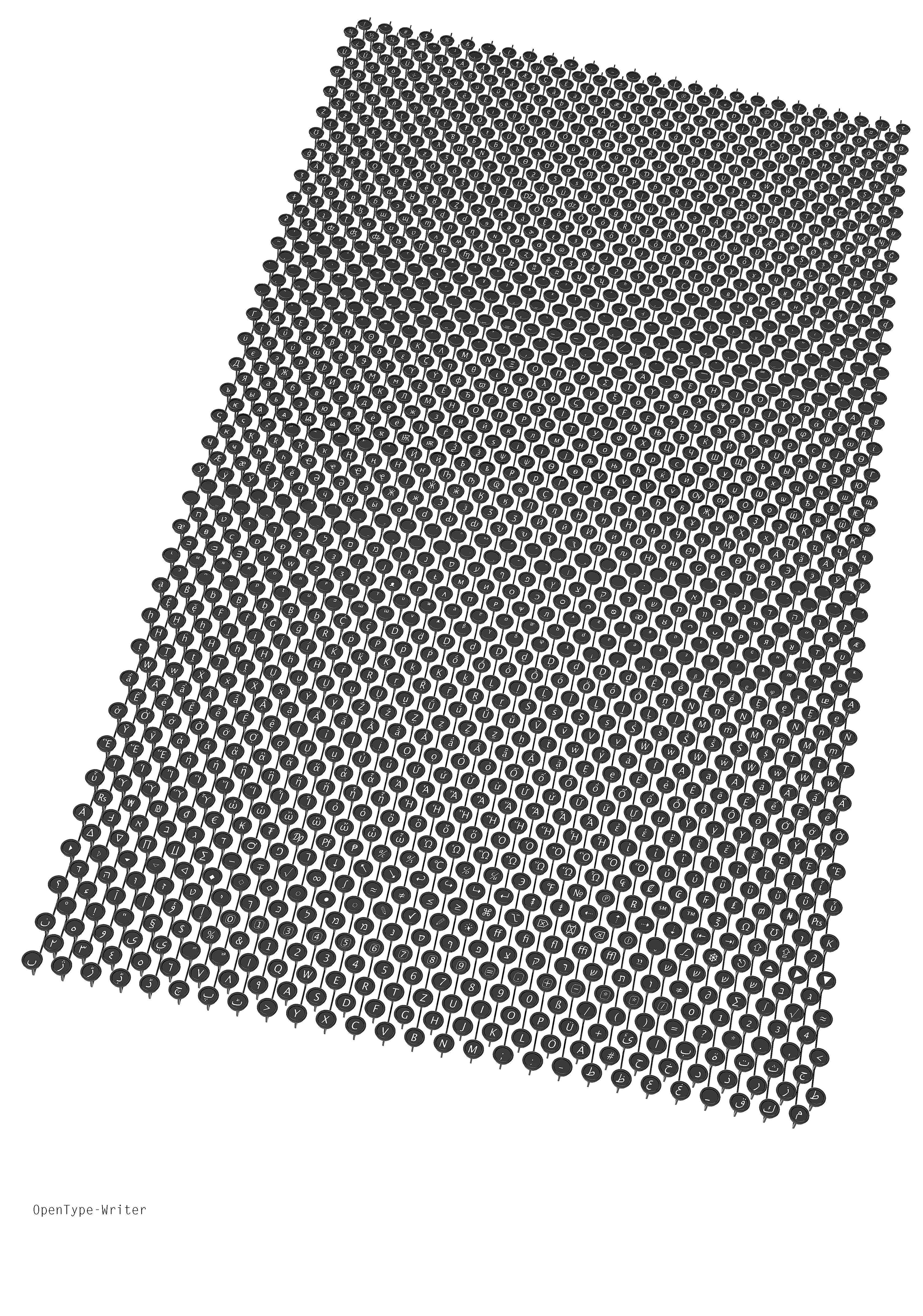

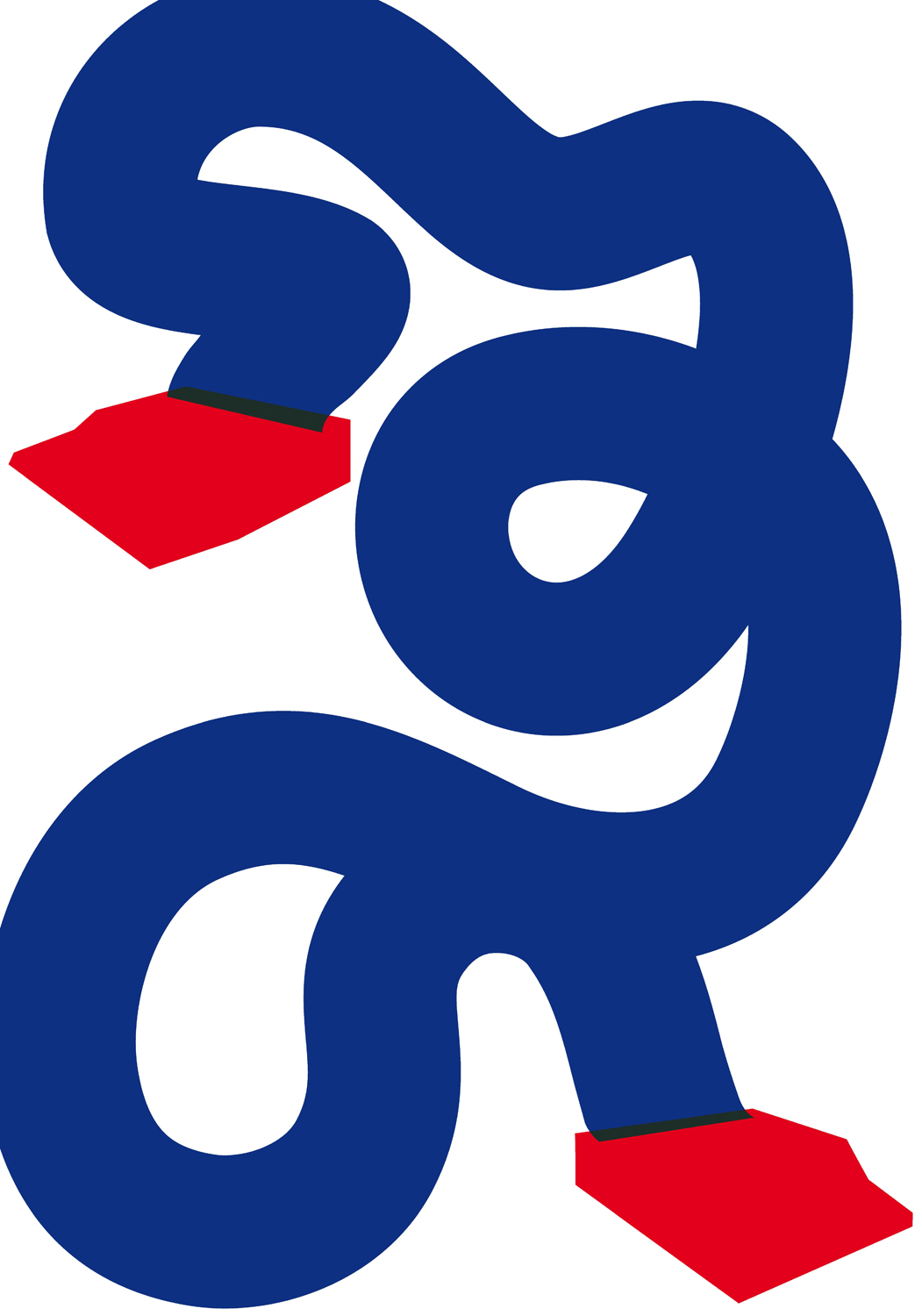

Christian Mariacher

Open Type-Writer

What is the typewriter to me as a graphic designer?

There are two things, which strike my about the era of typewriter-technology:

First, it generated a whole genre of monospaced typefaces which can still be used today for aesthetic or functional purposes. Second, the typewriter’s limited number of characters. Thanks to OpenType technology, today everybody has access to thousands of characters by simply switching on their computer. An overwhelming amount of choices has become the norm in modern society. We’re now finding out that quantity has become a burden. Our human ability to make choices lessens with a rising number of alternatives.

© Christian Mariacher, 2015

Martin Fengel

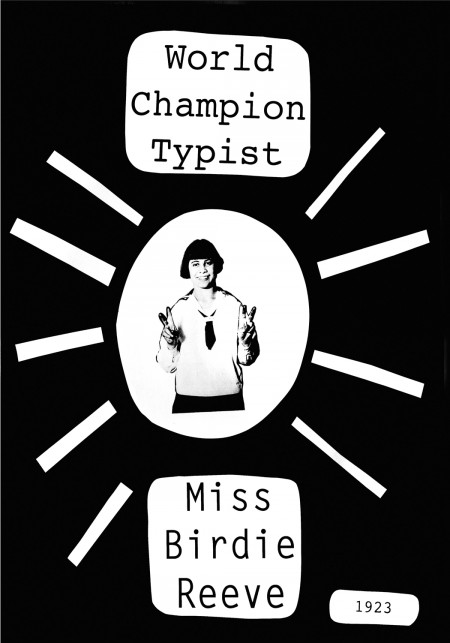

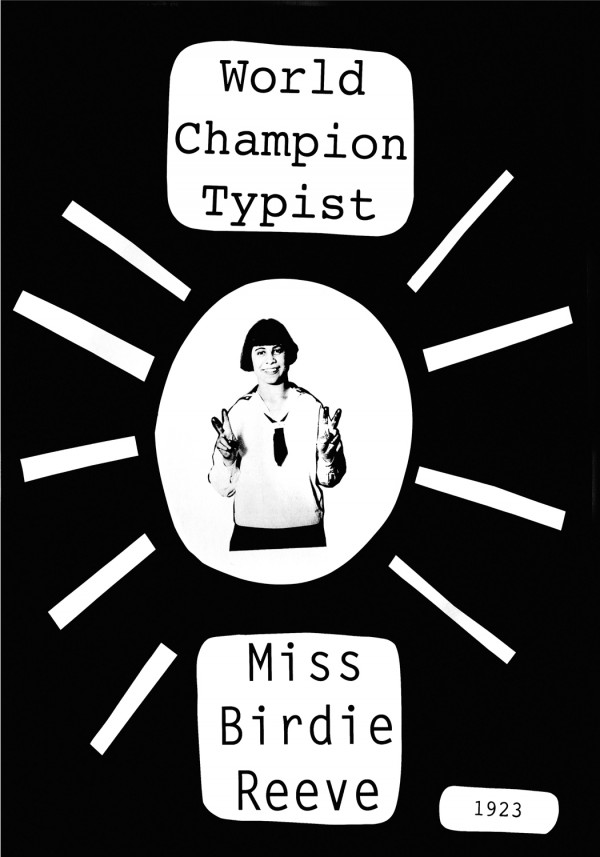

Miss Birdie Reeves

Ja, ich habe auch auf der Schreibmaschine geschrieben – es fiel mir nicht leicht, weil ich gerne mit den Gedanken woanders bin. Der grösste Freund wurde das Tip – ex – eine weisse Flüssigkeit, mit der man Fehler übermalen konnte. Die moderneren Maschinen hatten ein Korrekturband, meine nicht. Ich hatte immer das Gefühl, die Maschine macht, was ich mache – bei meinem Computer bin ich mir nicht so sicher. Ich bin kein Nostalgiker, obwohl mir das, was mechanische Geräte konnten, nachvollziehbarer erschien.

Auf meinem Plakat sieht man Miss Birdie Reeve – ich weiß, es sieht sehr unperfekt aus, doch kann ich versichern, daß das Absicht ist – eine der Aufgaben des Plakats ist aufzufallen, das tut es, und es ist, so wie das Schreiben mit der Maschine, analog entstanden. Miss Birdie Reeves konnte in hoher Geschwindigkeit die Gettysburger Rede von Abraham Licoln sowohl tippen als auch gleichzeitig rezitieren. Sie trat in Varietées auf, wo sie 200 Wörter in der Minute tippte oder Zuggeräusche mit der Schreibmaschine imitierte. Ende der 20ger Jahre war sie auch eine der besten Schachspielerinnen Amerikas. Auf dem Plakat sieht sie sehr glücklich aus.

© Martin Fengel, 2015

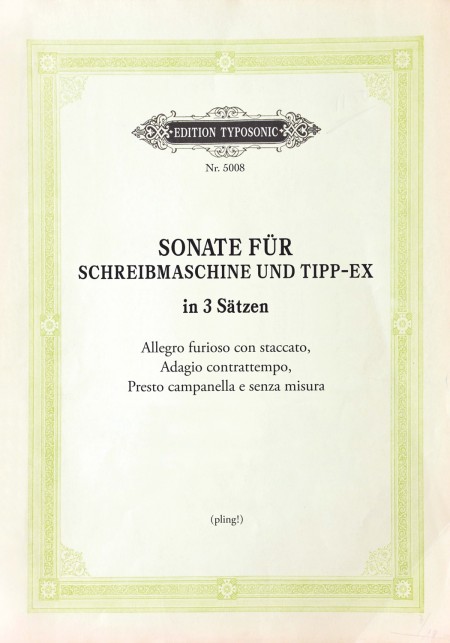

Annett Both

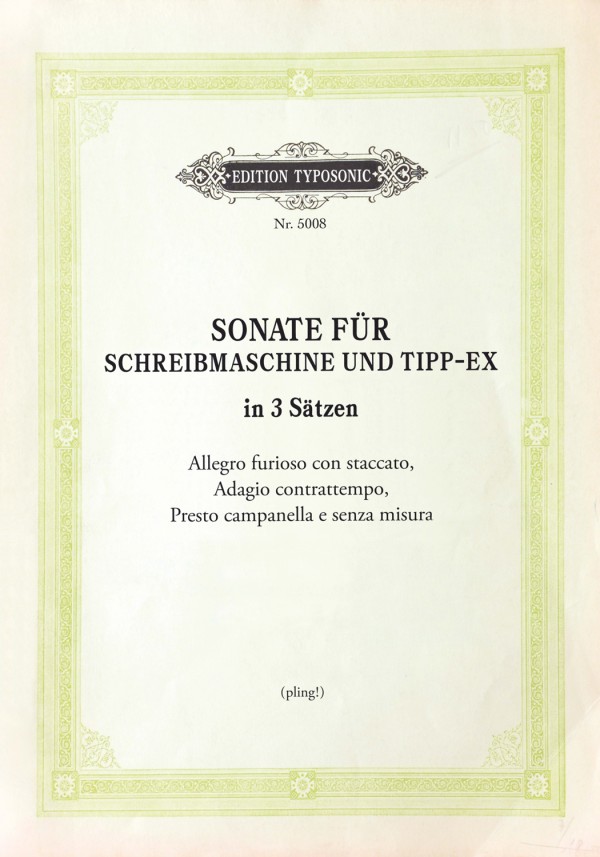

Edition Typosonic. Sonate für Schreibmaschine und Tipp-Ex

Aus Büros und Arbeitszimmern verschwunden – Comeback im Konzertsaal

Auf der Suche nach neuen oder ungewohnten Klängen scheint das ratternde, vorwärts drängende Einhämmern der Buchstaben durchs Farbband wie Musik aus einer fernen Welt.

3 Sätze im Zehn-Finger-Takt. 400 Beats per minute. Der Virtuose ist eins mit seinem Instrument. Doch was, wenn das Tempo zu schnell wird und ein Missgeschick passiert? Hier setzt das Solo des Tipp-Ex ein. Dann aber wieder presto. Und bitte immer schön den Takt halten!

Als Titelblatt einer Geräuschpartitur kann der Sound der Schreibmaschine noch einmal aufleben – und dies sogar ausschließlich visuell, denn der Klang ist gelernt und in unserer Vorstellung jederzeit abrufbar. Und wie das Konzert ein einzigartiger Moment ist, so sind auch die Anschläge auf der mechanischen Maschine irreversibel. Korrektur durch Texteinschübe, Umkopieren oder Löschen ist leider nicht möglich – es ist ja LIVE!

Also bitte KONZENTRATION!

© Annett Both, 2015

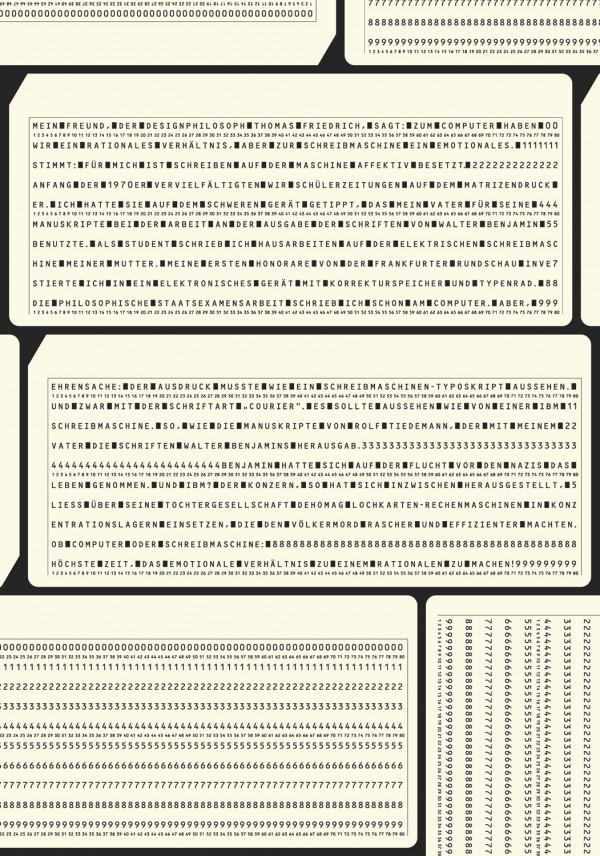

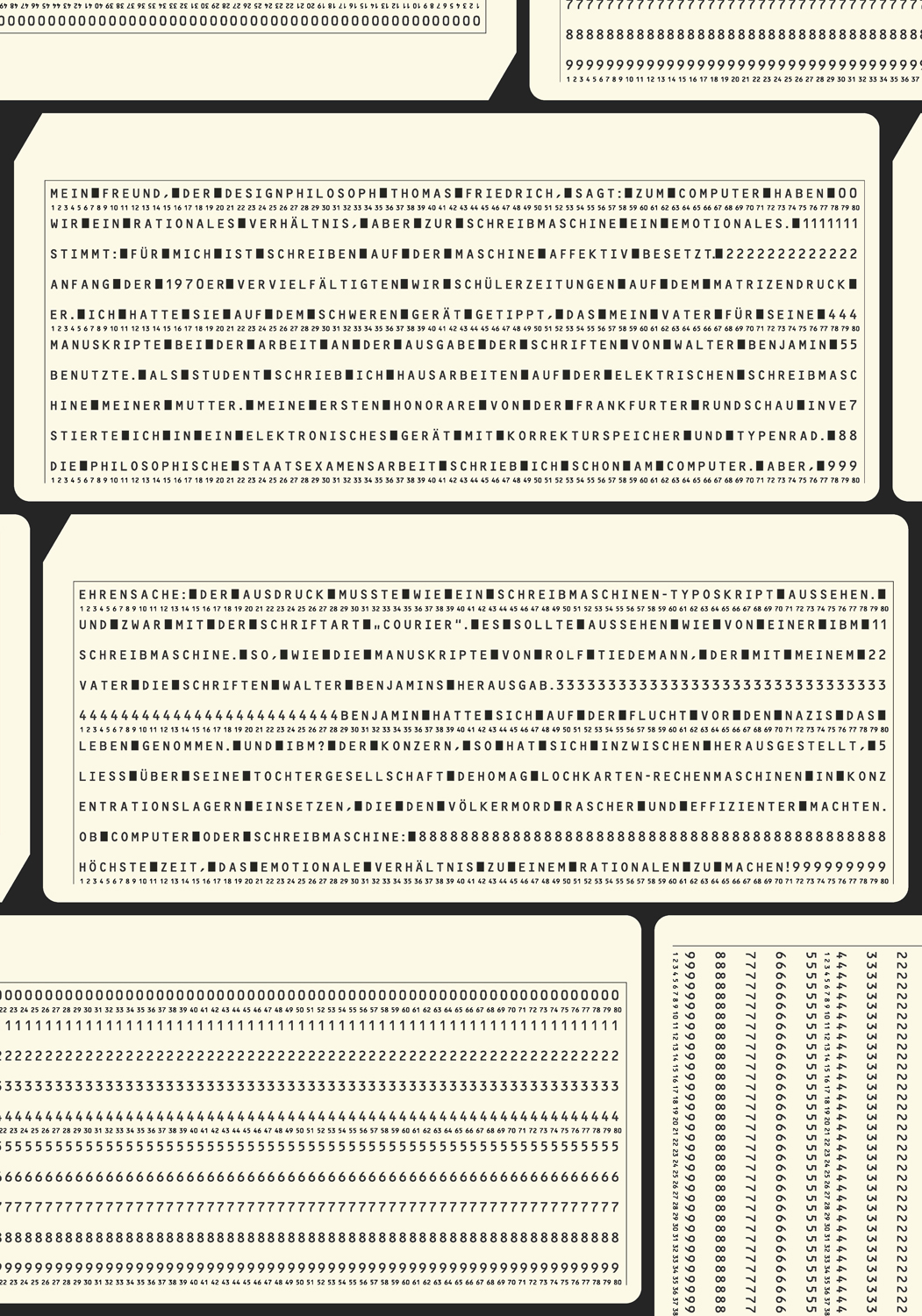

Magma Brand Design

Typewriter Poster

The time of typewriters has come to an end in the 20th century, but typewriter typography is still very present. Its actuality echoes the supposed neutrality of mechanical, unproportional/monospace aesthetics, and in part the administrative-industrial complex that it has been used in largely.

As a means of production typewriters have been opening a space of communication, connectivity, distribution and reproduction. This space could be described as an in-between between subjects, and texts, or maybe as an imaginary tape or ribbon connecting each individuals and institutions – giving a specific visibility (and a sound …) to communication.

© Magma Brand Design, 2015

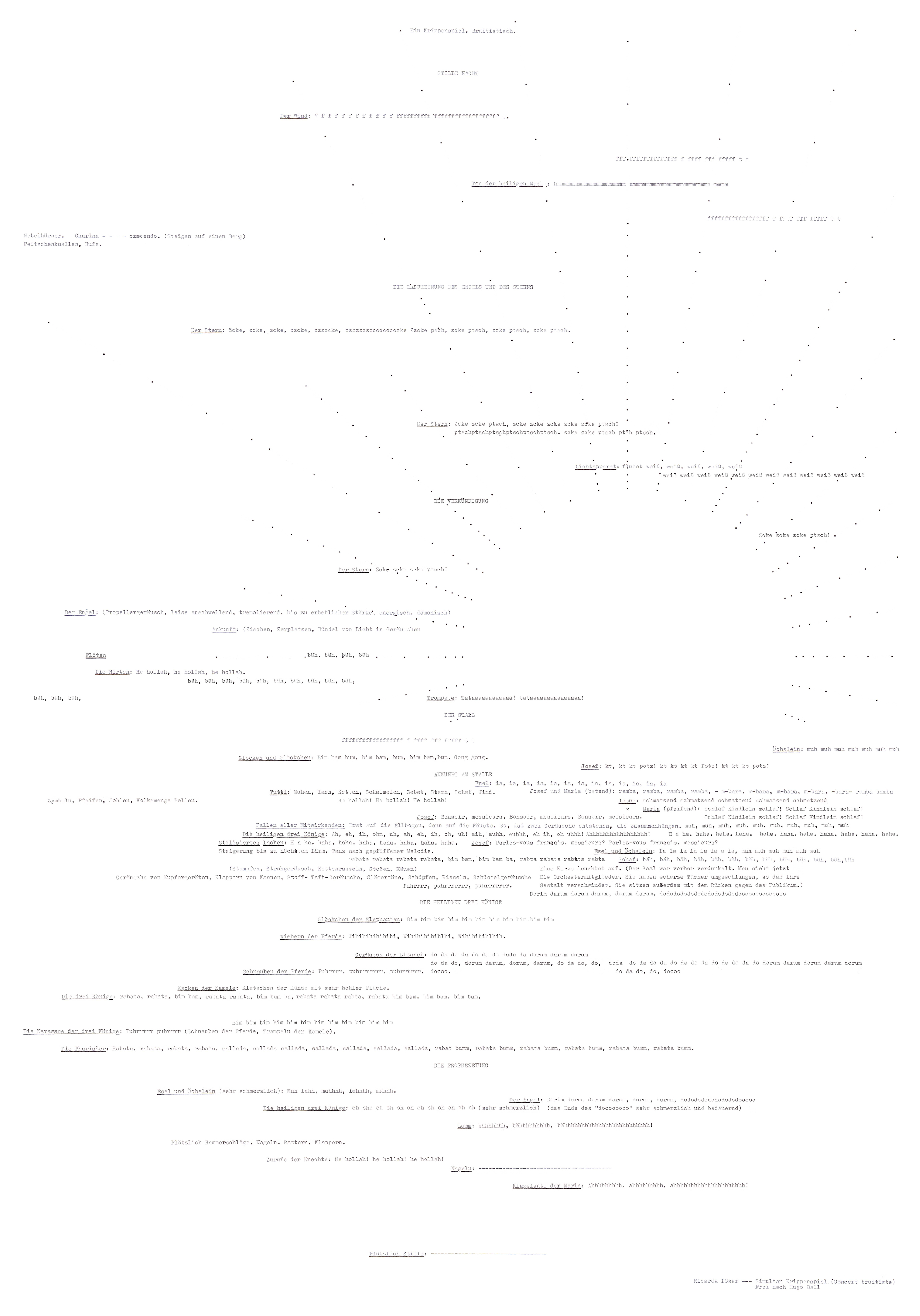

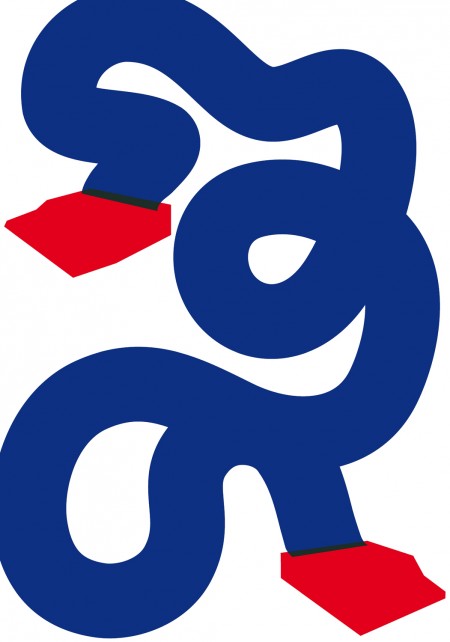

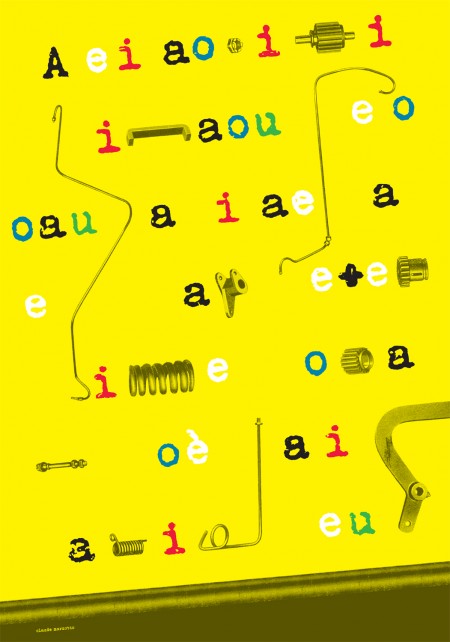

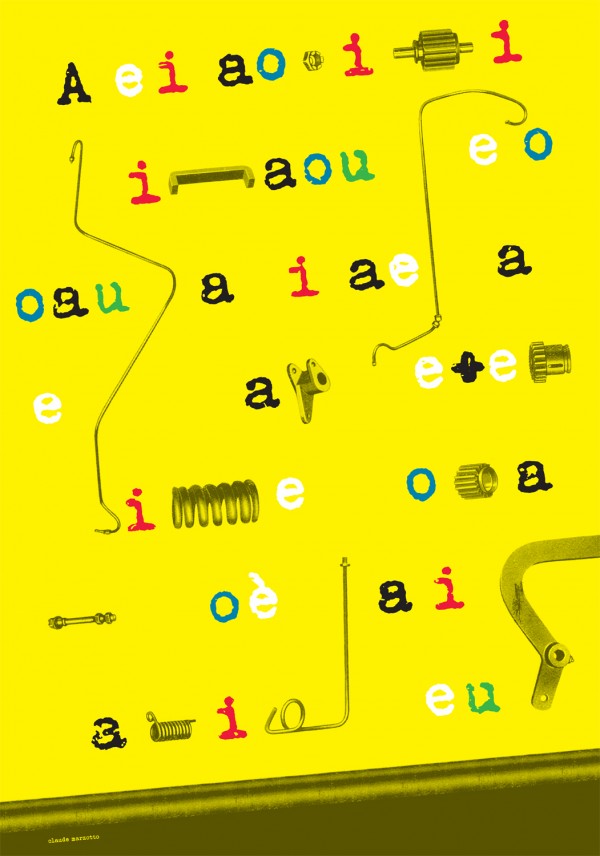

Claude Marzotto

Senza titolo

La macchina da scrivere, come tutti gli strumenti via via scalzati da tecnologie più nuove, può dimenticare la sua funzione utilitaria per dedicarsi a tempo pieno all’attività di macchina poetica.

Il manifesto è una composizione libera di lettere dattiloscritte e immagini provenienti da un plico di cataloghi di aziende meccaniche degli anni Trenta, trovato tempo fa e da allora riposto in un cassetto ‘in attesa di progetto’ (come diceva Michele Provinciali). I colori richiamano la gamma usata da Giovanni Pintori per Olivetti e sono assegnati alle vocali secondo le corrispondenze indicate da Arthur Rimbaud.

© Claude Marzotto, 2015

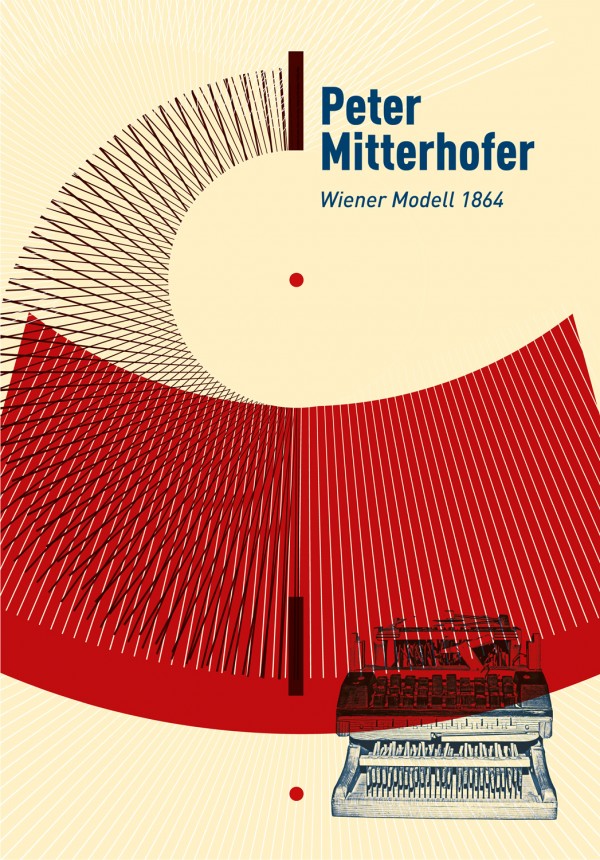

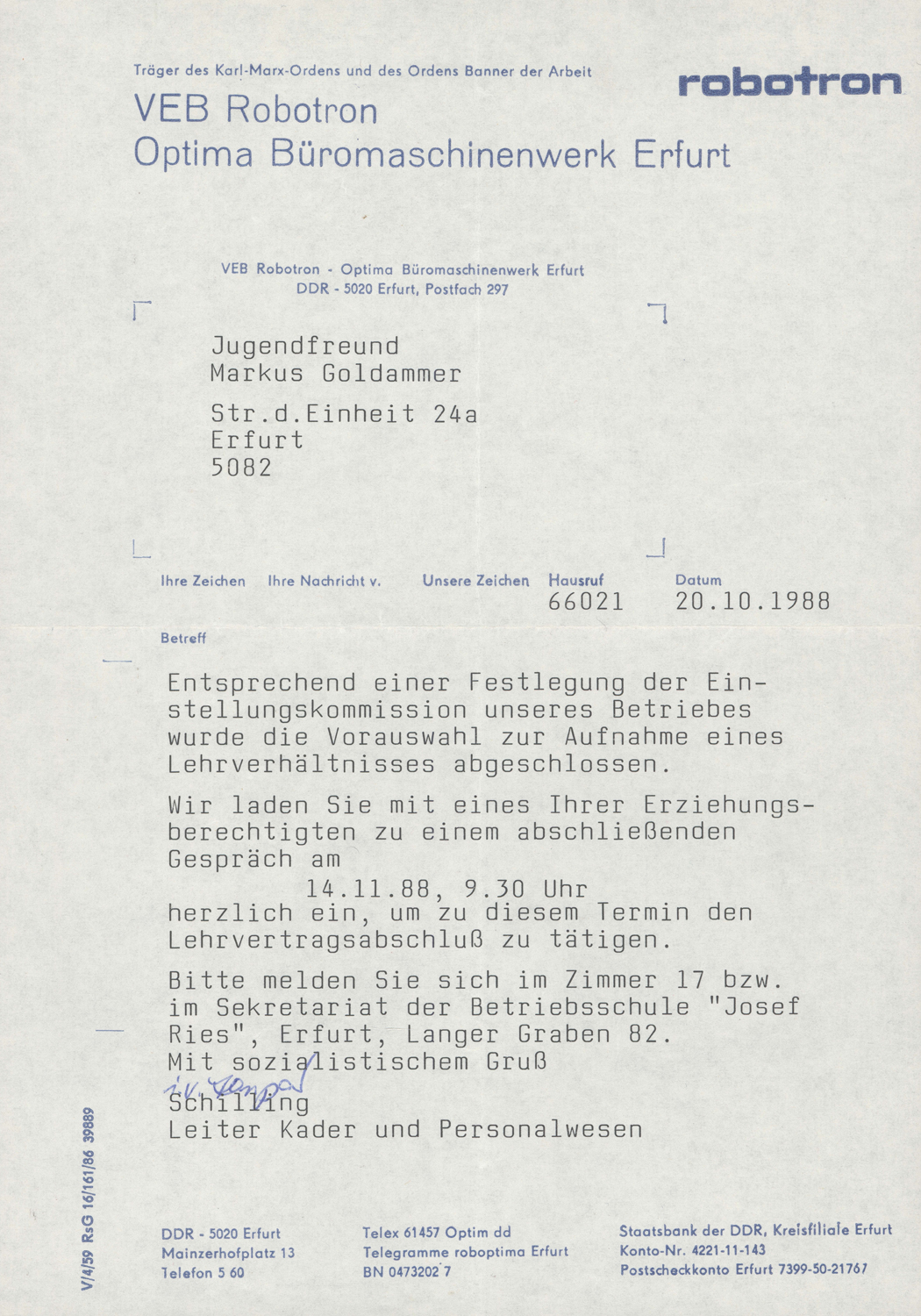

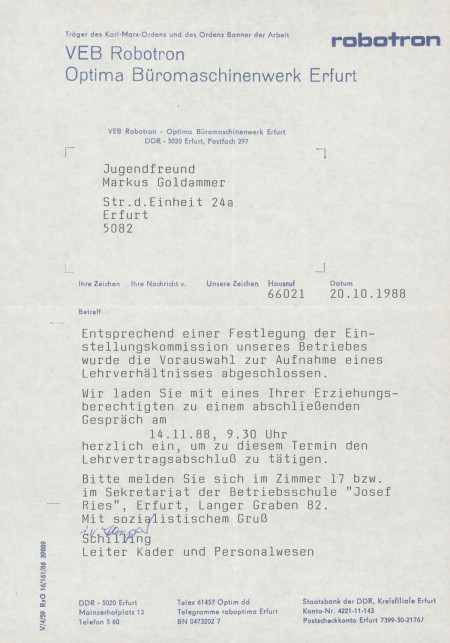

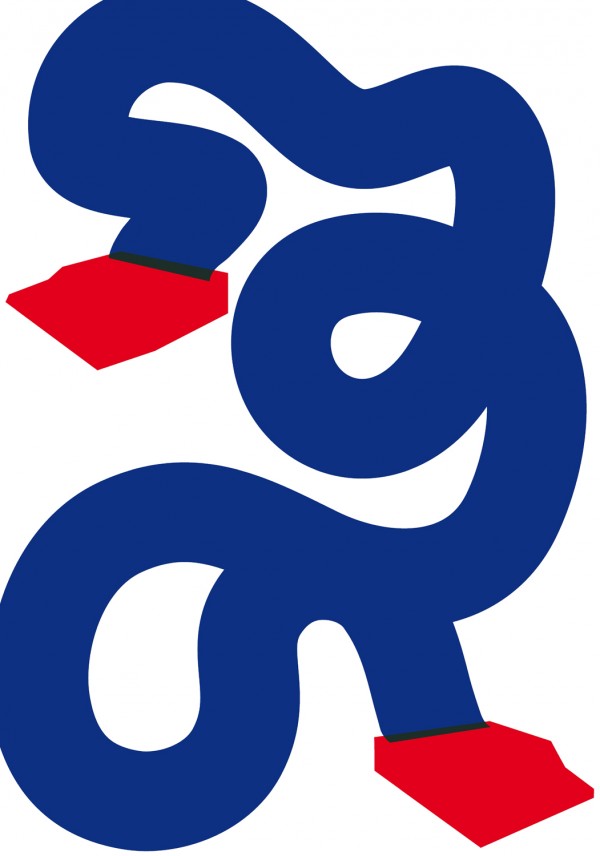

Markus Goldammer

Damals

Brief des VEB Robotron vom 20.10.1988, im Original DIN A5

Briefbogen DIN A5, Beschriftet mit einer elektromechanischen Schreibmaschine (erkennbar an gleichmäßigen Schriftbild, Zeichen-/Zeilenabständen und Abdruck der Buchstaben, vermutlich auf einer Maschine der S6000er oder S6100er Serie gedruckt)

… gab es noch die DDR

… gab es noch 4stellige Postleitzahlen

… gab es noch »Mit sozialistischem Gruß«

… gab es noch »Jugendfreunde«

… gab es noch »Karl-Marx-Orden« und »Banner der Arbeit«

… gab es noch Telex und Telegramme

… gab es noch mehr »ß« in der deutschen Schriftsprache

… gab es noch die »Straße der Einheit«, die heißt jetzt »Alfred-Hess-Straße«, schade eigentlich

© Markus Goldammer, 2015

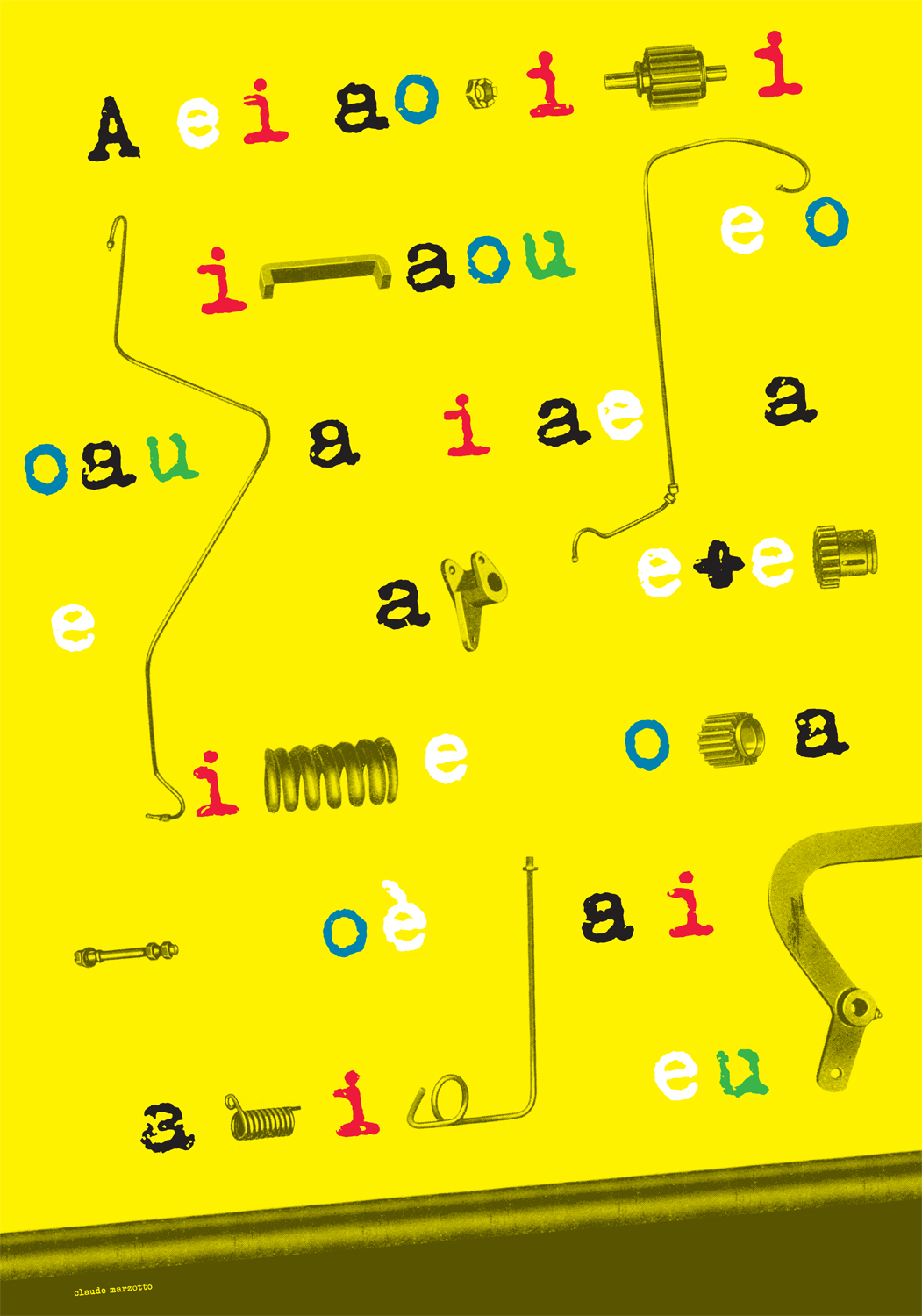

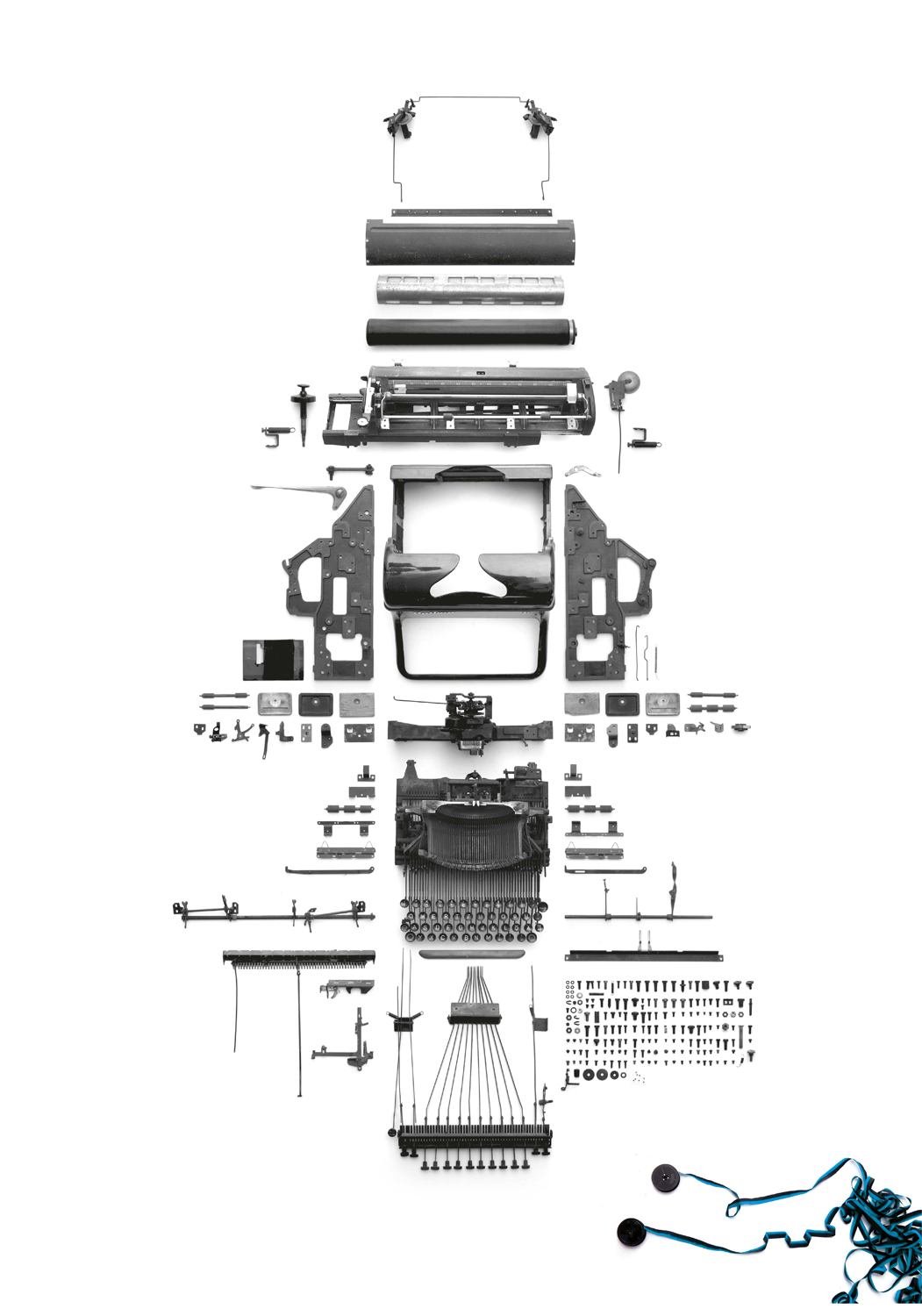

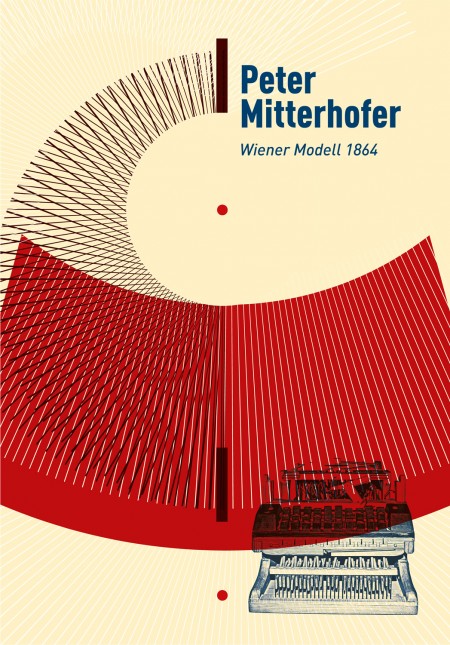

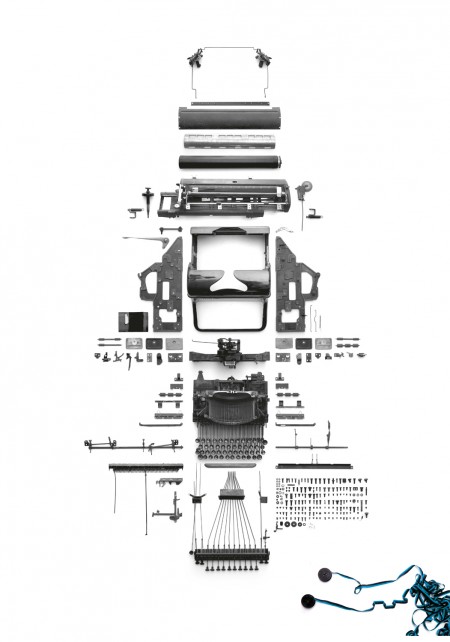

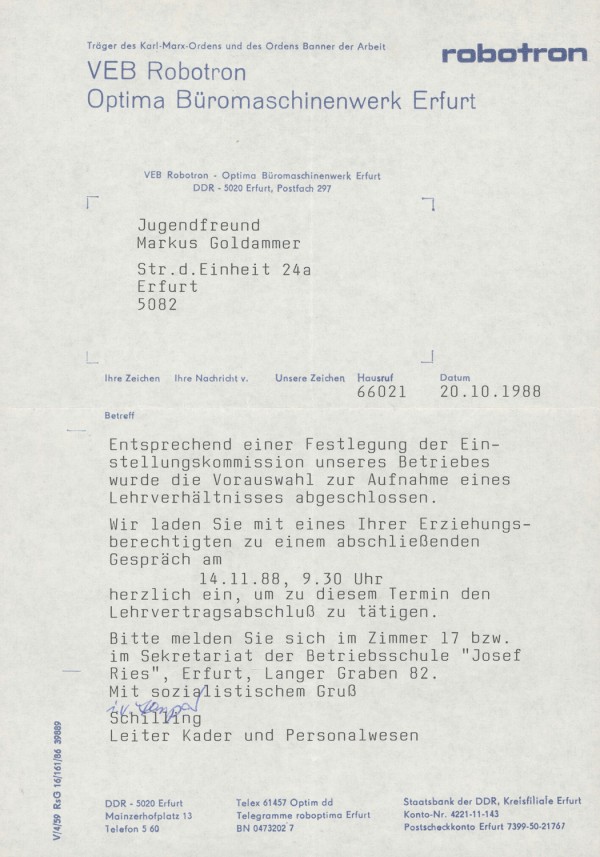

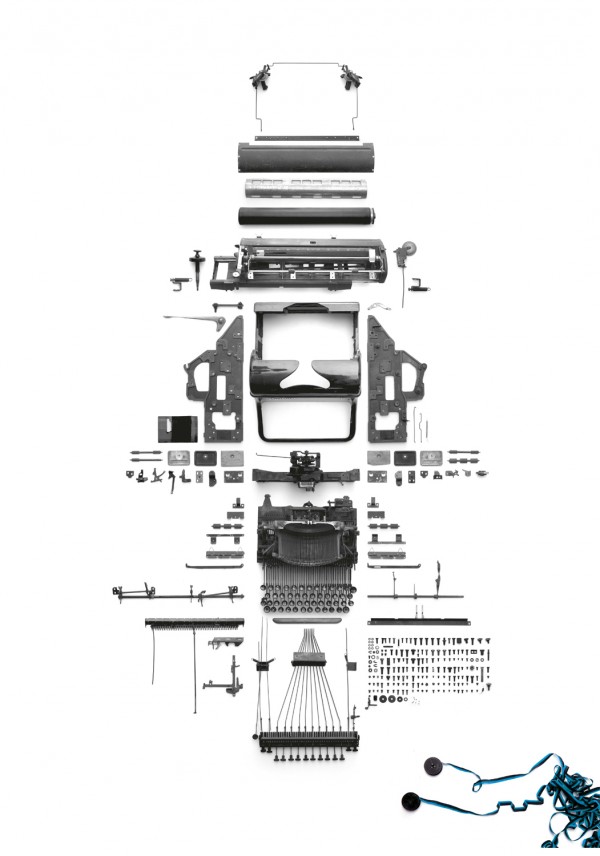

VON SPREE communication design

OPTIMA

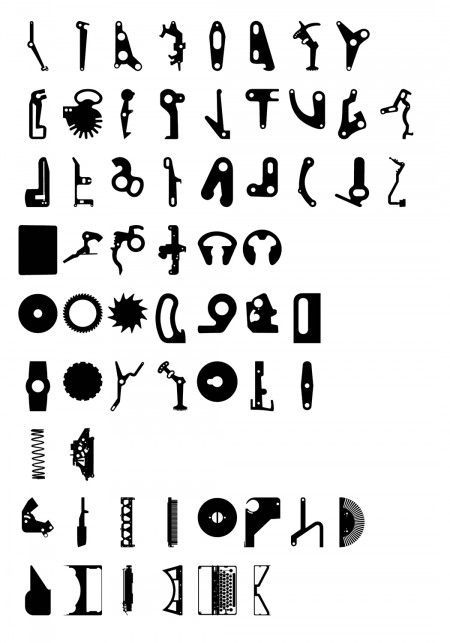

Because our generation is losing touch with typewriters, we decided to acquire such a machine to get inspiration for a magazin poster. We quickly found an old Optima in Berlin Wedding. While carrying this “heavyweight” home we became curious on its inner life and set-up. We got truly carried away while dismantling the machine and started arranging its components, bits and parts in order not to loose any of them. Out of this endeavor our artwork was born: a visualization of the actual complexity and fineness of this machine.

© Robert Brommer, Jörg Junghans, Marko MitterVON SPREE communication design, 2015

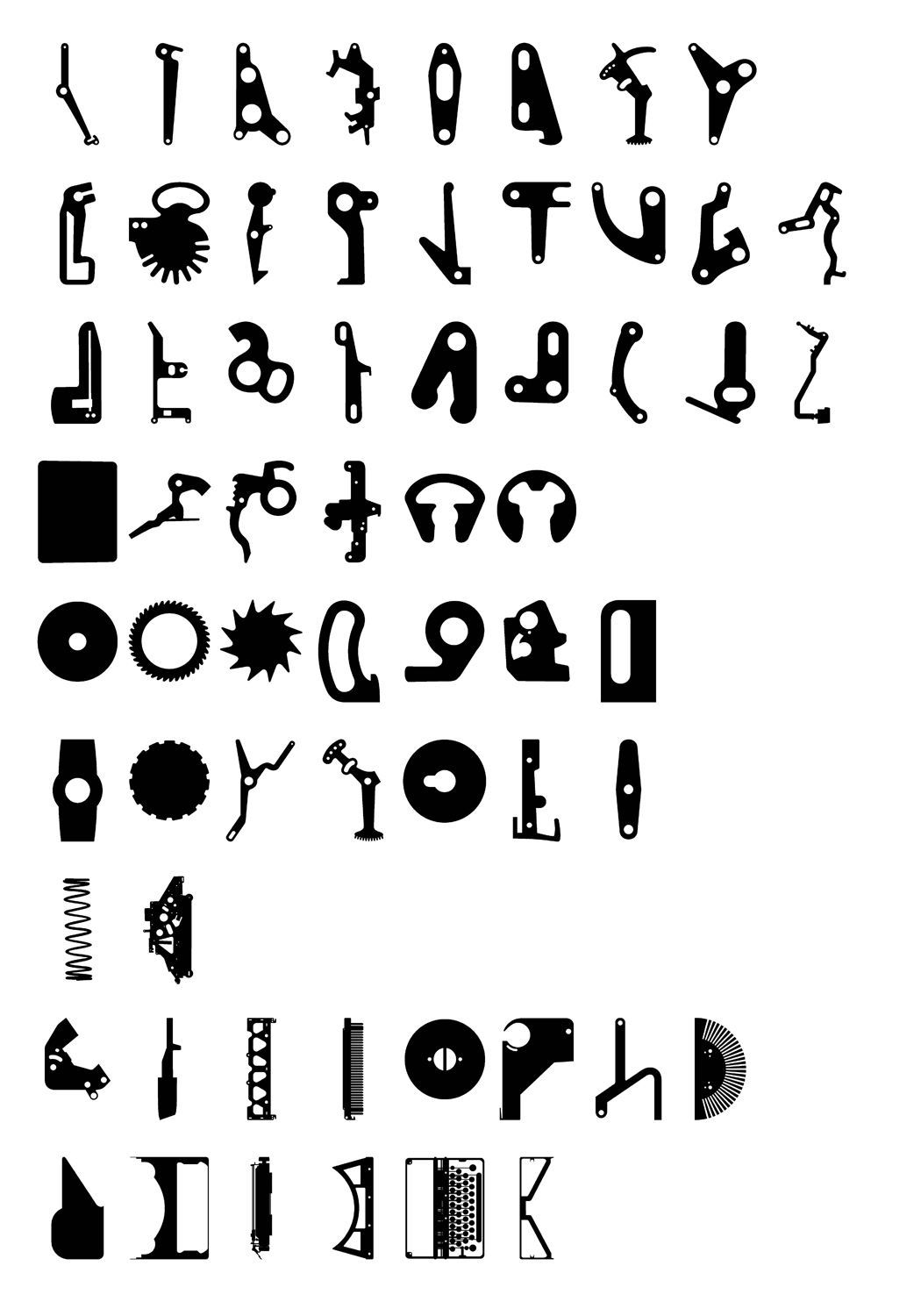

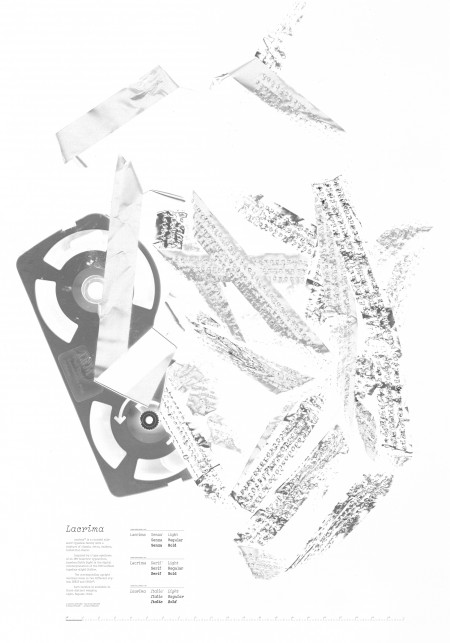

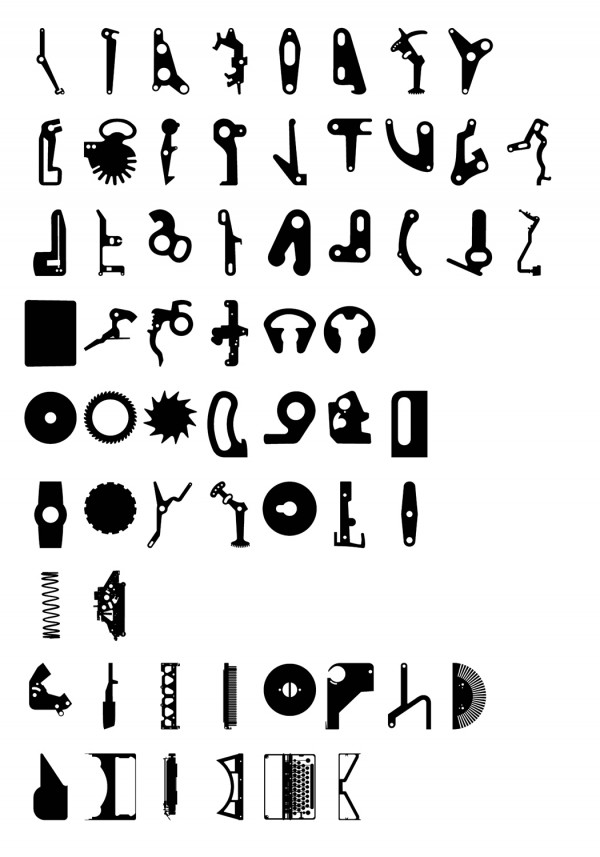

Hansjakob Fehr

DeadType

Die Schreibmaschine ist tot. Sie wird heute kaum mehr benutzt. Das Projekt DeadType nimmt seinen Anfang im Versuch, eine Schreibmaschine zu reparieren. Die Reparatur misslingt. Was übrig bleibt, ist ein Haufen mechanischer Teile, welche durch ihre formale Schönheit bestechen. Die Formen werden digitalisiert und als Schrift definiert. So lebt die Schreibmaschine im digitalen Zeitalter weiter.

© Hansjakob Fehr, 2015

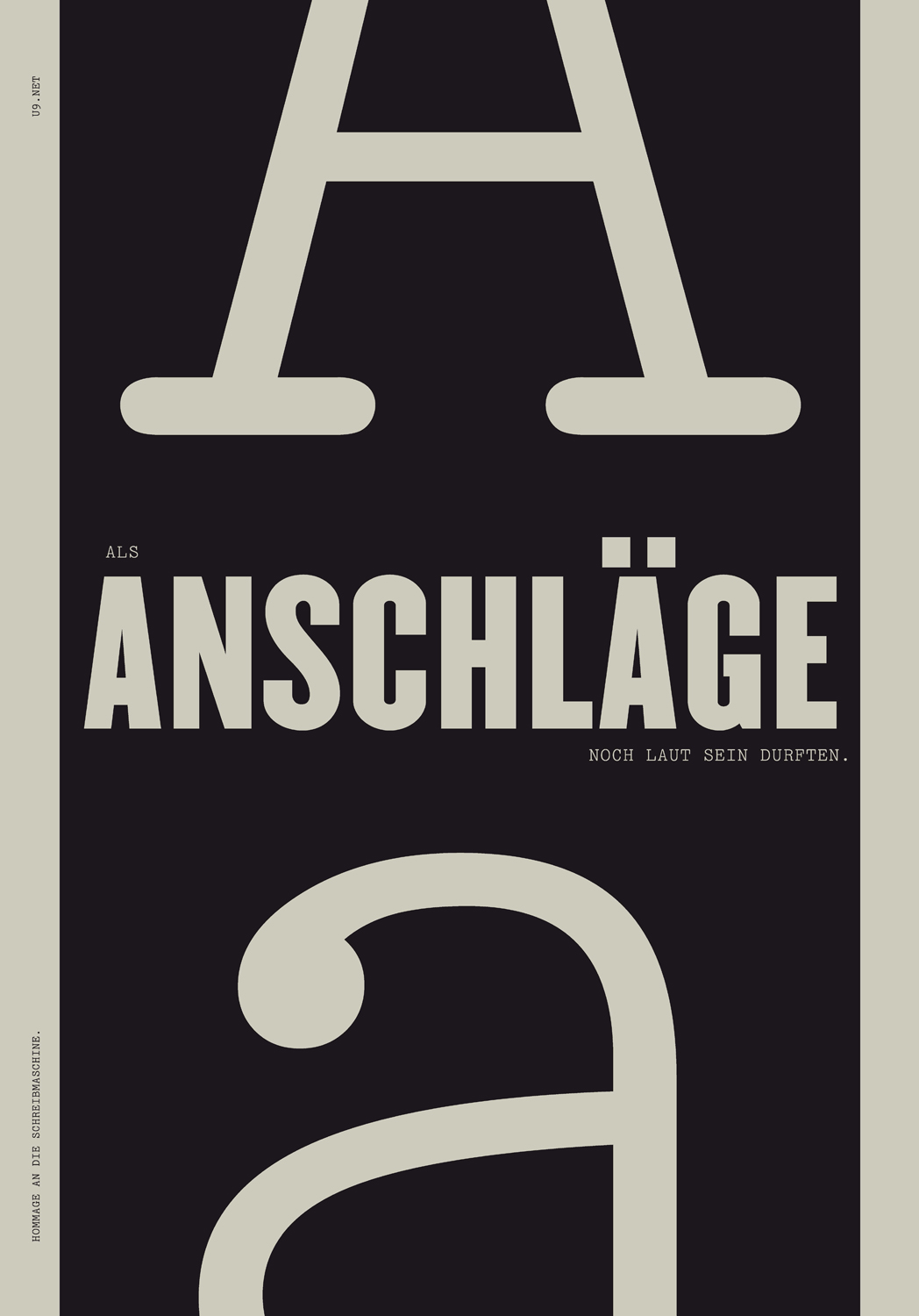

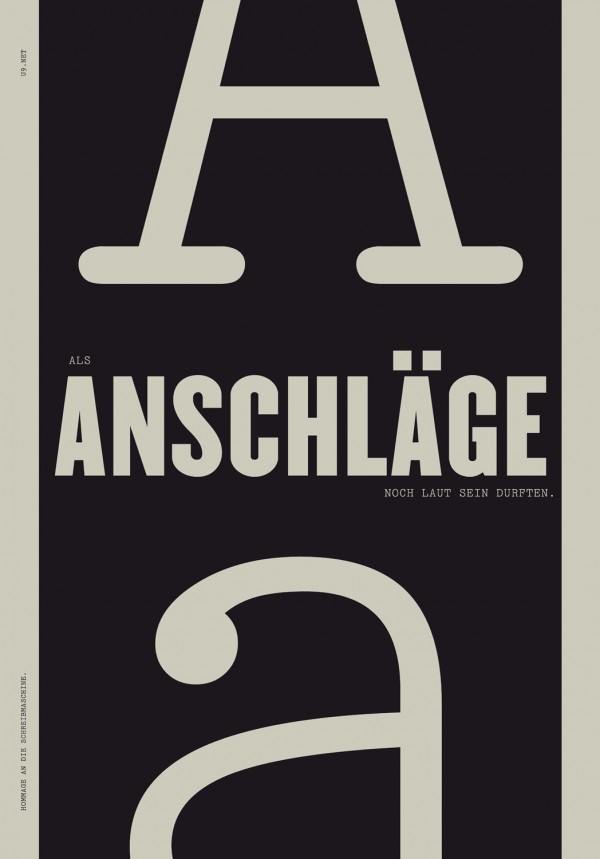

U9 visuelle Allianz

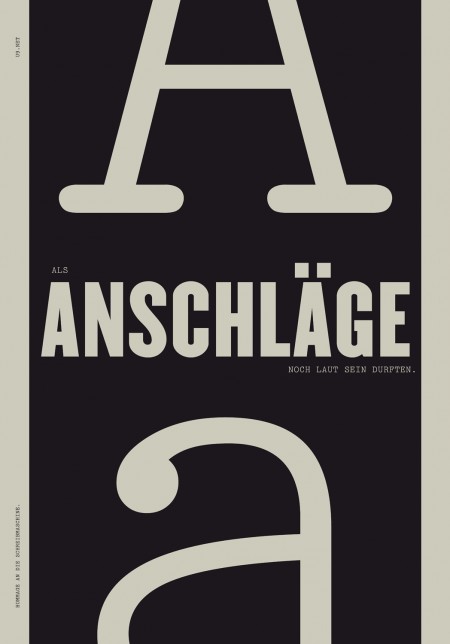

Anschläge — Eine Hommage an die Schreibmaschine

»Das ausdauernde und laute mechanische Tippen auf der Maschine blieb Frischs charakteristische Schreibgeste. In seinem Haus in Berzona, das er 1964 umbauen liess, hämmerte er mit den Handwerkern um die Wette: ›Wenn ich an der Schreibmaschine sitze, stören mich die klopfenden Arbeiter nicht, im Gegenteil: wir arbeiten‹ (›Montauk‹).«

Andreas Kilcher, An der Schreibmaschine, am Rand der Welt, Tagesanzeiger vom 15.5.2011

Das Plakat thematisiert das Relikt des geräuschvollen »Anschlags« beim Produzieren der Texte auf mechanischen Schreibmaschinen.

Die Headline spielt mit der Mehrdeutigkeit des Wortes »Anschlag«, weckt Assoziationen zum Schreibmaschi- nenanschlag zum einen, möglicherweise zu einem »gewaltsamen« Anschlag zum anderen. Und nicht zuletzt ist ein öffentlicher »Anschlag« oder Aushang die Urform des Plakates.

© U9, 2015. Konzept und Grafik: Brita Wiesbach, Text: Andreas Gnass

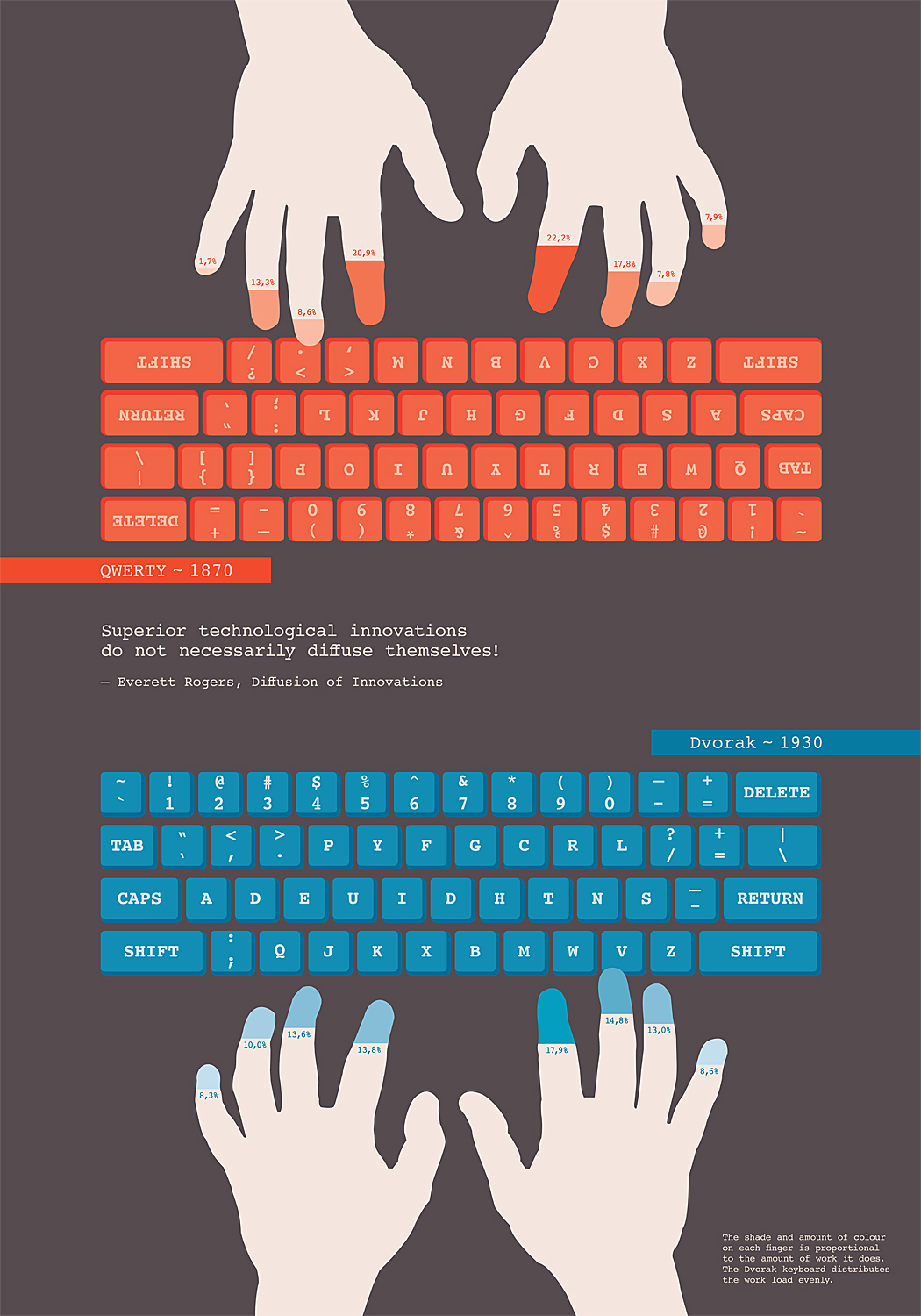

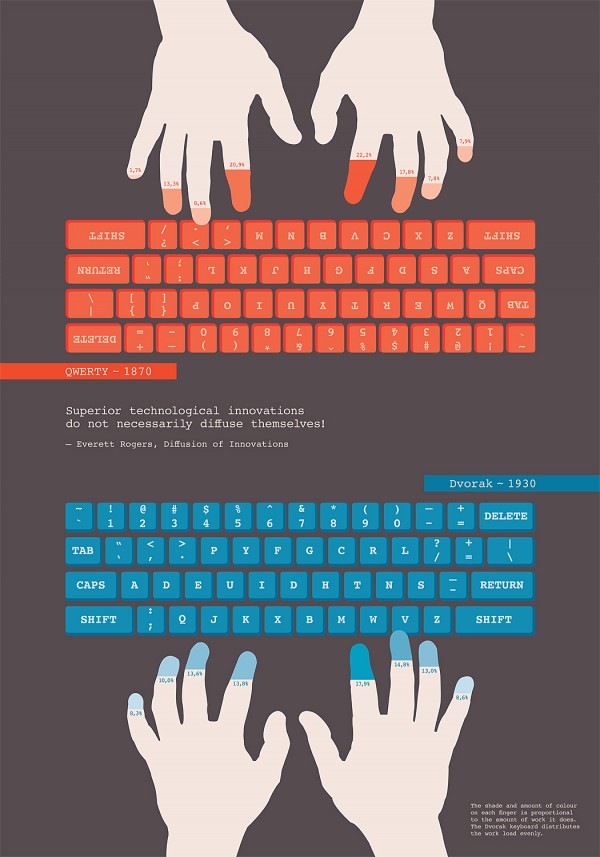

Paolo Volonté

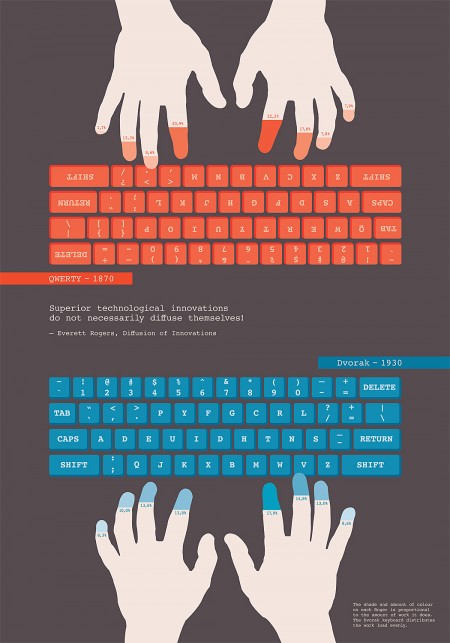

Qwerty or Dvorak

Ho scelto di attirare l’attenzione sulla tastiera perché è un esempio molto chiaro di come i processi di innovazione non siano mai lineari (dal meno funzionale al più funzionale). La tastiera che ancora oggi noi usiamo sui computer, e che si chiama QWERTY, è un residuo delle ere preistoriche della tecnologia della scrittura automatica, un po’ come il coccodrillo è un animale preistorico sopravvissuto fino a noi. Era stata inventata con lo scopo preciso di rallentare la scrittura, per evitare che le bacchette della macchina per scrivere si incastrassero giungendo sul tamburo contemporaneamente. E’ quindi diseconomica. Nel corso degli anni sono state proposte varie tastiere (come la Dvorak) che consentirebbero di risparmiare il tempo e la fatica di chi deve digitare, ma nessuna è riuscita a imporsi. Questo perché la QWERTY è ormai incorporata nelle dita delle persone, nei macchinari delle fabbriche e degli uffici, nel paesaggio culturale che ci circonda. A volte si innova per l’essere umano, ma delle volte bisogna farlo contro di lui.

© Paolo Volonté, 2015Design: Marie Rothemund